Biografie

Steckbrief

„Rückschauend erkennt man in vielen Geschichten früh ein Sinn. Aber ob sich damals wirklich jemand etwas dabei gedacht hat, als die kleine Juliane Hempel bereits im Kindergarten gern Segelboote zeichnete? „Da stimmten sogar schon die Proportionen der Besegelung“, sagte sie heute mit einem gewissen Stolz. Irgendetwas muss aber wohl besonders daran gewesen sein, denn auch die Schulbänke waren wenig später nicht sicher vor den schnellen Skizzen des Mädchens – und sie zeichnete fast ausschließlich Segelboote. Ein Lehrer hat die sogar fotografiert. Aber mal ehrlich, damals hat doch niemand ahnen können, woher das kam und wo es mal hinführen würde…„

— Magazin DB Mobil

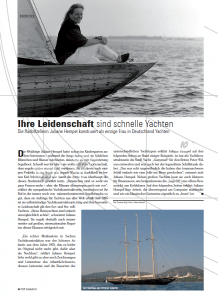

„Die Schiffbauingenieurin hat schon im Studium an der Kieler Fachhochschule den Schwerpunkt auf Yachtkonstruktion gelegt und sich vom Berufsstart an so tief in die Materie eingearbeitet, dass sie in mehreren Nischen des Fachs als absolute Koryphäe gilt. Neben ihrer Expertise in Sachen Meteryachten ist das Knowhow der Vollblut-Seglerin vor allem gefragt, wenn es um moderne Jollenkreuzer, ultraleichte Holzmasten, oder extravagante Einzelbauten geht. Und da schreckt sie auch vor solchen Kundenwünschen nicht zurück, die aus Ingenieurssicht kaum lösbare Probleme mit sich bringen. Juliane Hempel hat sie bis heute noch alle geknackt. Schon das erste Problem ihrer Karriere nahm sie spielerisch. Den Werdegang selbst, den sie mittlerweile bis an die Spitze ihres Faches beschritten hat, ein Fach, in dem sie sich hierzulande als einzige Frau tummelt.„

— Yachtzeitschrift

Abitur

Praktikum

Bootswerft Martin in Radolfzell, 1 Jahr

Praktikum

Stahlschiffswerft O & K in Lübeck, 4 Monate

Schiffbaustudium an der FH Kiel

Abschluss als Diplom Ingenieur

Selbstständige Mitarbeiterin

Yachtdesignbüro Georg Nissen in Laboe

Selbständige Yachtkonstrukteurin

Seit 2004

Presseberichte

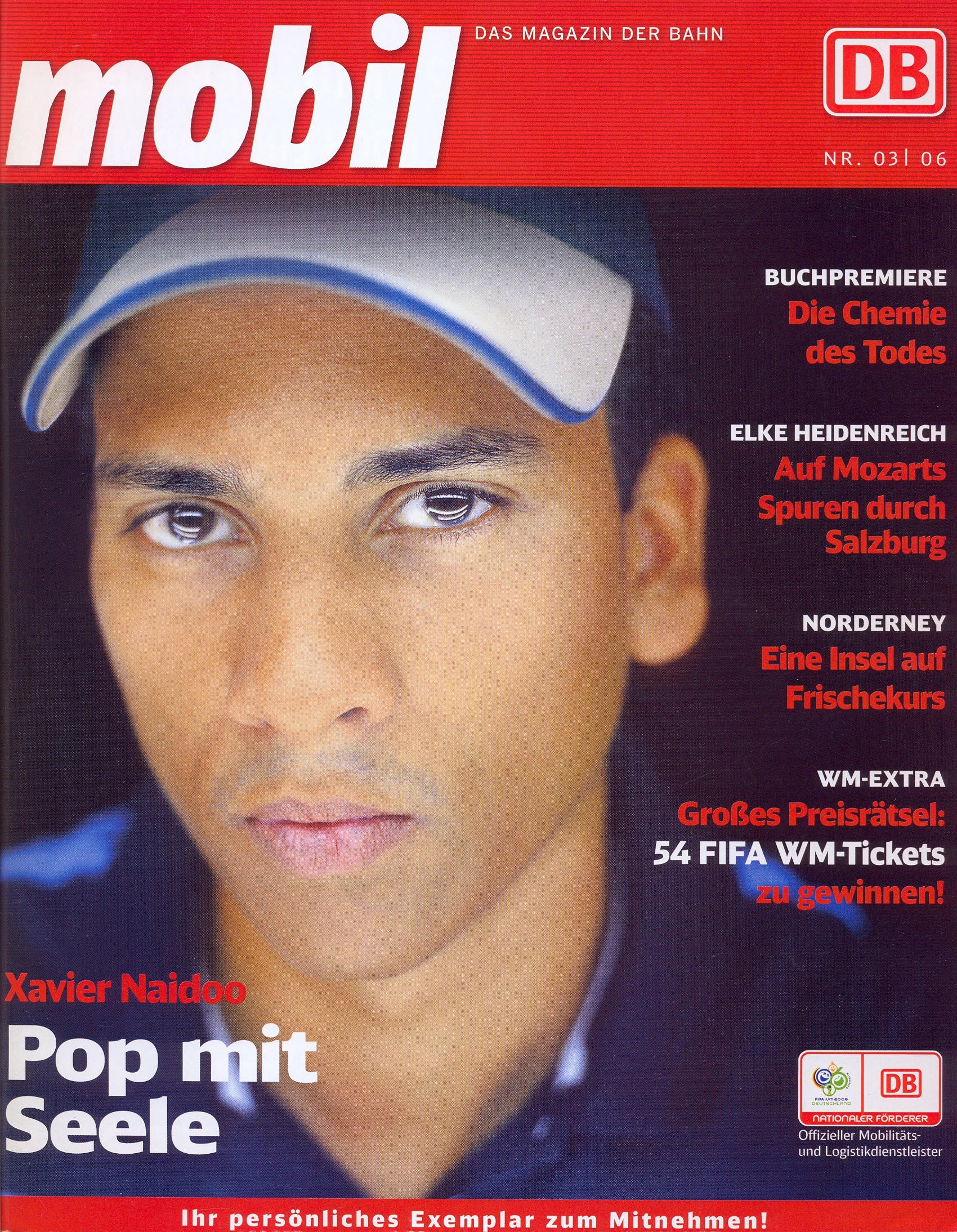

Porträt Juliane Hempel für DB Mobil

Ein Leben für die schnellen Schiffe

Spanten und Planken, Wanten und Masten sind ihr Metier. Juliane Hempel

entwirft Rennboote – als einzige Yachtkonstrukteurin in Deutschland.

Text: Kay Dohnke

weiterlesen

Rückschauend erkennt man in vielen Geschichten früh ein Sinn. Aber ob sich damals wirklich jemand etwas dabei gedacht hat, als die kleine Juliane Hempel bereits im Kindergarten gern Segelboote zeichnete? „Da stimmten sogar schon die Proportionen der Besegelung“, sagte sie heute mit einem gewissen Stolz. Irgendetwas muss aber wohl besonders daran gewesen sein, denn auch die Schulbänke waren wenig später nicht sicher vor den schnellen Skizzen des Mädchens – und sie zeichnete f ast ausschließlich Segelboote. „Ein Lehrer hat die sogar fotografiert. Aber mal ehrlich, damals hat doch niemand ahnen können, woher das kam und wo es mal hinführen würde…“

Das weiß man heute: Juliane Hempel ist selbstständige Yachtkonstrukteurin, die einzige weibliche Vertreterin einer Branche, deren Mitglieder man in Deutschland leicht an zwei Händen abzählen kann. Aus aller Welt kommen Kunden, um sich von der 40-jährigen Schwäbin individuelle Regatta-Yachten entwerfen zu lassen.

Juliane Hempels Eltern hatten zwar ein Segelboot, mit dem am Wochenende auf dem Bodensee geschippert wurde, aber ansonsten war die Familie eher musisch orientiert. Bis auf die Tochter – die verbrachte ihre Freizeit am liebsten auf der Martin-Werft in Radolfzell, in deren Hafen das Boot der Familie lag. „Da hatte ich schnell einen Spitznamen weg: ,Kannst du mal‘ – weil es immer hieß, ‚Kannst du mal den Rumpf abschleifen? Kannst du mal eben den Mast mit festhalten?‘“ Der Chef des Unternehmens förderte ihren Enthusiasmus und ließ den engagierten Teenager tief in die Welt der Boote hineinschnuppern.

Handwerkliche Praxis und die Begeisterung für Boote waren auch eine schöne Ablenkung von der Schule – denn da nervten vor allem Mathe und Physik. „Darin hatte ich immer schlechte Noten und hab beides in der Oberstufe schnellstmöglich abgewählt!“ Zu früh – denn nachdem Juliane im Anschluss an das Abitur 1986 zwei längere Praktika auf Werften absolvierte hatte, stand ihr Entschluss fest: Sie würde Schiffbau studieren. Auch wenn das ohne die verhassten Fächer undenkbar wäre.

Als dritte Frau überhaupt schrieb sie sich an der Fachhochschule Kiel für den Studiengang ein und büffelte nun intensiv Mathe und Physik – „wenn man weiß, wozu man das tatsächlich braucht, lernt es sich viel besser.“ Während der folgenden Semester stellte sie sich darauf ein, in ihrer beruflichen Praxis eher weniger mit Yachten zu tun zu haben, denn Schiffsbauer konstruieren meist Großschiffe aus Stahl. „Studierst du halt Schiffbau, und eine Yacht entwirfst du dann für dich selbst, dachte ich mir“ – ihrer Segelbegeisterung hätte sie ja immer noch bei den Regatten frönen können, an denen sie bei jeder Gelegenheit teilnahm.

So hätte sich Juliane Hempel fast damit abgefunden, dass ihre Diplomarbeit wohl die einzige selbst konstruierte Yacht sein würde. Doch es kam zu einer glücklichen Fügung: Bootskonstrukteur Georg Nissen entdeckte auf einer Messe ein Holzboot, das Juliane Hempel entworfen hatte, und lud sie ein, für ihn tätig zu werden. Für die Spezialwerft an der Kieler Förde zeichnete sie fortan „alles, was schnell sein sollte“.

Schon vorher hatte sie ihr Herz an die 6er- und 8er-Rennyachten verloren, deren klassische Linien sie nun behutsam neu interpretierte und am liebsten in Holzbauweise umsetzte. Diesen Booten bleib sie auch treu, als sie sich 1995 selbstständig machte. Von Büros in Radolfzell und Kiel aus eroberte Juliane Hempel schrittweise den exklusiven Markt der Rennyachten. Und gewann zweifach an Renommee – zum einen ist sie nach wie vor aktive Regatta-Seglerin und nimmt an internationalen Wettbewerben teil. Sie kennt den Sport und die Boote also aus dem ff. Zum anderen sind ihre Yachten nicht nur schön anzuschauen, sondern auch sehr erfolgreich: So optimierte sie die 8mR-Yacht „Germania III“, die 1998 Weltmeisterin in ihrer Klasse wurde. Die „Spazzo“ – eine 13 Meter lange 8mR-Yacht aus Mahagoni, das Resultat ihrer Diplomarbeit – nimmt immer wieder an Weltmeisterschaften teil und schneidet stets gut ab. Und 2004 entwarf sie das komplette Rigg – also die Gesamtheit aus Mast, Takellage und Seilwerk – für die in Japan beheimatete „Aun“, die bei der Europameisterschaft 2005 siegte.

Um in der exklusiven Szene der Regattasegler präsent zu bleiben, ist voller Einsatz gefragt. Potenzielle Kunden trifft Juliane Hempel vor allem bei den internationalen Segelwettbewerben – und wenn sie dabei an den Start geht, ergibt sich die reizvolle Situation, sich mit den von ihr selbst entworfenen Yachten zu messen.

Diese Praxis zeigt ihr auch, wo man die Boote weiter optimieren kann. „Neben den Neukonstruktionen sind Umbauten ein wichtiger Teil meines Geschäftes“, sagt sie. Viele Bootseigner lassen Masten und Bäume, stehendes und laufendes Seilwerk komplett neu planen und umsetzen. Juliane Hempel reagiert auch auf einen Trend im Hochleistungs-Segelsport: „Die Schiffe werden immer größer, sollen aber von immer kleineren Crews bedient werden. Da ist moderne Technik gefragt, Hydraulik und Elektronik. Davon setze ich so viel um, wie nach dem Reglement der Rennyacht-Klassen zulässig ist.“

Wenn nach den Regatten wieder der Büroalltag beginnt, pendelt Juliane Hempel zwischen Kiel und Radolfzell. Daneben stehen Werftbesuche auf dem Reiseplan: mal geht es nach Portugal, mal nach England – „meine Yachten werden an unterschiedlichsten Orten gebaut, je nachdem, welche Werft für welche Materialien die beste ist und welche Vorstellungen der Auftraggeber hat.“

Doch bleibt Radolfzell, wo ihre Karriere begann, für sie auf besondere Weise bedeutend: Auch die Martin-Werft baut inzwischen Yachten, die die einstige Gehilfin konstruiert hat, zum Beispiel die „Spazzo“, die das Zeug zum Weltmeister hat. „Kannst du mal“ kann’s eben wirklich!

Infokasten:

Kleines Einmaleins der Yachten

Rennyachten sind in Grundklassen eingeteilt. Die Bezeichnungen 6mR, 8mR und 12mR geben nicht die Bootslänge an, sondern sind eine Vermessungsformel, der sich aus den Schiffsmaßen und der Segelfläche ergibt. Solange der Formelendwert eingehalten wird, sind Veränderungen am Bootskörper erlaubt. www.6mr.de +++ www.hempel-design.com

Karriere in der Männerwelt — IBN

Juliane Hempel ist die einzige selbstständig arbeitende Yachtkonstrukteurin in Deutschland. Konsequent lebt sie bis heute ihren Traum. Der Tochter einer Dozentin für Klavier und eines Professors für Komposition wurde die Liebe zu Booten nicht in die Wiege gelegt. Doch die Ausfahrten mit der Familienyacht begeisterten sie offenbar so sehr, dass sie in ihrer Musikerfamilie schon früh ungewöhnliche Interessen entwickelte. Nicht Komposition, sondern Konstruktion faszinierte sie und bald stand sie mehr auf Kielboot als auf Klavier. Dabei hätte sie das Ruder noch rechtzeitig in eine elternkonforme Richtung legen können. Für die Bewerbung zu einem Grafikdesign-Studium hätte sie später nur eines ihrer Halbmodelle einreichen müssen. Aber das war nicht wirklich ihre Welt. Das war zu trocken für eine, die schon als Erstklässlerin die Schulbank mit Segelbooten bemalte. „Im Gymnasium habe ich dann Linienrisse gezeichnet“, sagt Juliane Hempel mit einem breiten Lachen im Gesicht und ihre roten Haare stehen dabei etwas aufmüpfig ab. So ergab es sich, dass sie ihre Ferien nicht wie andere Mädchen im Strandbad, sondern in der Bootswerft verbrachte. „Kannstdumal“ hieß die pubertierende Praktikantin bei Josef Martin in Radolfzell. Das Abitur machte sie mit Schwerpunkt Musik. Da stand ihr Berufswunsch bereits unumstößlich fest.

weiterlesen

Ein dreiviertel Jahr lang arbeitete sie auf der Martin-Werft, restaurierte ihr „maritimes Brennholz“, ein Finn-Dinghi aus Mahagoni, von dem ihr Josef Martin mit der großen Flex den GFK-Überzug herunterholte. „Das finde ich heute noch toll, wie er mir schon damals geholfen hat“, sagt sie und man spürt ihre Dankbarkeit für einen, der an sie geglaubt hat. Dann kamen drei Monate Praktikum bei Orenstein und Koppel in Lübeck. Dort stand sie als einzige Frau im Stahlschiffbau ihren Mann und überzeugte bald ihre skeptischen Kollegen. Mitte der Achtzigerjahre schrieb sie sich schließlich mit dem Segen des Vaters an der Fachhochschule Kiel im Fach Schiffbau ein. Als dritte Frau in der Geschichte dieser Institution. Darunter die Tochter eines griechischen Reeders. „Glauben sie nicht, dass sie als Frau Vorteile hätten“, kommentierte ein Professor ihre Anwesenheit. Doch auch diese Kampfansage verunsicherte sie nicht. Die Studienbedingungen waren paradiesisch, 28 Studenten zählte ihr Fachbereich, zu sechst waren sie im ersten Semester. Bei Schlepptankversuchen wurden zwei Studenten von einem Professor und zwei Assistenten betreut. Im Grundstudium standen Statik und Berechnung von Festigkeiten auf dem Stundenplan, das Hauptstudium beschäftigte sich dann schwerpunktmäßig mit Hydrodynamik und der Großschifffahrt. Alle segelten und wenn Juliane am Montagmorgen nach dem Kampf mit der Ostsee nicht rechtzeitig aus den Federn kam, dann begann die Vorlesung nie ohne sie. Ein Kommilitone musste sie wecken.

In den Semesterferien baute sich die leidenschaftliche Seglerin bei Martin eine Kohlefaser-Motte. Die hat sie später für 10 000 Mark verkauft. Ihr Traum sah nämlich ganz anders aus und hieß „Pacific Highway“, eine 6mR-Yacht, 1982 in Australien als Testyacht für einen America’s Cupper, den 12er Australia II, aus Kunststoff gebaut. „Pacific Highway“, gab es natürlich nicht für 10 000 Mark und so bat sie ihren Vater um einen Kredit. Der Rektor der staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart war entsetzt und fuhr zu Josef Martin, in dessen Hafen die Hempelsche Familienyacht lag. „Stellen Sie sich vor, meine Tochter möchte sich einen 6er kaufen“, brach es aus ihm heraus. Doch Martin blieb cool. „Sein sie froh, dass ihre Tochter nicht Flugzeugbau studiert. Dann würde sie jetzt ein Flugzeug kaufen wollen“, gab er ihm zu bedenken und versprach, sich ihren Traum anzusehen. Der Mahagoni-Papst gab seinen Segen für die Yacht mit dem Känguruh. Von Kiel aus fuhr sie „Pacific Highway“ mit einem Lastwagen aus den Sechzigerjahren, der manchmal genauso viel Aufsehen erregte wie die Yacht und ihre Steuerfrau, im Schneckentempo von St. Tropez bis Schweden und sammelte Erfahrung auf den Regattarevieren Europas. John Bertrand, Skipper von Australia II, der zum ersten Mal in der Geschichte des America’s Cup 1983 die Siegesserie der Amerikaner beendete und Dennis Conner schlug, erkannte die Yacht in der Kieler Förde wieder, kam mit dem Schlauchboot angefahren und Juliane schnupperte am Abend dünne Profi-Luft im VIP-Zelt. Dann verkaufte sie „Pacific Highway“ an den Bodensee und zeichnete mit einem Seesack voller Erfahrungen ihre eigene 6mR-Yacht. „Kontrapunkt“.

Doch anstatt das Thema wie in der Musik als zweite Stimme zu umspielen, wurde ihr Wunschkind bald ziemlich dominant. Der Ausbau der von Willi Wagner formverleimten Schale kostete sie alle Kraft und beinahe ihr letztes Hemd. Da hatte sie noch keine konkurrenzfähigen Segel und bald schon war ihr klar, dass der Preis, um vorne mit zu segeln, ihre Budget überstieg. Kontrapunkt wechselte schweren Herzens schon bald den Besitzer.

Nur noch zu zweit waren sie dann im letzten Semester in Kiel. Für ihre Diplomarbeit zeichnete Juliane „Spazzo“. Mit der Großschifffahrt hatte sie nach wie vor nichts am Hut. Acht Monate widmete sie sich der 13,5 Meter langen 8mR-Yacht, optimierte sie durch zahlreiche Versuche im Schlepptank um die Möglichkeiten der Formel optimal zu nutzen. 1998 wurde sie bei Josef Martin aus Mahagoni gebaut. Auch nach dem Studium, als freie Mitarbeiterin von Georg Nissen, der sie bereits zu Studienzeiten unterstützte, blieb sie Kiel und ihrer Leidenschaft treu, zeichnete Meteryachten und fand in Fachkreisen Beachtung auf diesem speziellen Gebiet. Dann siegte die Sehnsucht nach dem Bodensee, nach der „goldenen Badewanne“.

„Heute kommen viele Aufträge aus dem Ausland“, sagt die Konstrukteurin mit den Büros in Radolfzell und Kiel. In den USA gebe es jetzt eine Klassiker-Szene. Von dort habe sie bereits zwei Aufträge bekommen. Für die 6mR-Szene in Spanien zeichnet sie Masten. Als kürzlich ein Kunde eine Fischergundel wollte, habe sie auch das gereizt. Wie bei einem Auftrag für ein Motorboot, muss sie sich immer wieder in neue Dinge hineindenken. Hydrodynamik, Dimensionen, Materialstärken, zeichnen, berechnen, die Herausforderungen sind vielfältig. „Ich bin so etwas wie ein Universal-Dilettant“, beurteilt sie sich ganz bescheiden selber. Doch für einen Dilettanten trägt sie eine Menge Verantwortung. „Viele Kunden kommen mit ihrem Ersparten. Dafür muss ich ihnen das perfekte Produkt liefern“, sagt sie. Und eine Konstruktion, die hält. Dass die Branche ihrem Können vertraut, beweist ein Auftrag einer bekannten Werft. Für Biga zeichnete sie unlängst zwei Serienmodelle. Eine 242 und die 270. Und für den Inhaber der Firma Schleich, durfte es eine Zehnmeteryacht für den Brombachsee sein. Ganz individuell nach seinen Wünschen.

Wie vielseitig ihr Beruf ist, hört man aus ihrem begeisterten Bericht über zwei Olympiakampagnen heraus. Für die ungewöhnlichen Strömungsverhältnisse im Segelrevier von Peking tunte sie das Starboot des Österreichers Hans Spitzauer. Speziell für den Vorwindgang, optimierte sie den Kiel und veränderte den Winkel der Bombe. „Ich habe viel von ihm gelernt“, sagt sie. Später zeichnete sie ihm die Lago 26, eine innovative Neuinterpretation des Jollenkreuzers. Der 20er Renn-Jollenkreuzer, den sie im Auftrag einer Werft gezeichnet und für sich mit einem Alaska Yellow Cedar-Deck hat bauen lassen, den bewegt sie bis heute, wenn auch nicht mehr so häufig wie früher. „Ich habe zurzeit zu viele Aufträge“, sagt sie. Zudem segle sie sehr oft mit Kunden.

Wie eine individuelle Yacht entsteht

Frau Hempel, wie gehen Sie vor, wenn Sie jemand bittet, ein Boot für ihn zu zeichnen?

Wenn mich ein Kunde anruft, dann vereinbare ich mit ihm ein unverbindliches Treffen. Meistens in meinem Büro, manchmal fahre ich aber auch hin. In diesem ersten Gespräch versuche ich nur heraus zu finden, was er haben will. Wenn es die Zeit erlaubt, gehe ich mit ihm segeln. Dabei kann ich besser einschätzen, was seine Fantasy-World und was die Reality-World ist.

Schwierig wird es manchmal, wenn Paare unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse haben, die sich nicht unter einen Hut bringen lassen. Dann versuche ich herauszufinden, wen ich von den beiden glücklich machen muss, damit es am Ende funktioniert.

weiterlesen

Beginnen Sie danach gleich mit der Konstruktion?

Nein. Erstmal mache ich einen Vorentwurf. Den stelle ich dem Kunden auch in Rechnung. Das machen alle Konstrukteure so. Ich passe den Preis dem Aufwand an und mache das nicht zu teuer. Spätestens jetzt weiß ich, ob es der Kunde ernst meint oder nicht. Mit diesem Vorentwurf kann ich ein Angebot einholen. Anhand des Entwurfs und der Baubeschreibung kann eine Werft einen Kostenvoranschlag machen.

Sucht sich der Kunde die Werft aus oder schlagen Sie eine vor?

Ich selber arbeite Werft-unabhängig. Manche Kunden sind so gut informiert, dass ich mich komplett raushalte. Die fragen mit dem Vorentwurf bei ihren Wunsch-Werften selber an. Wenn nicht, stehe ich ihnen beratend zur Seite, indem ich eine Vorauswahl für sie treffe und bei drei Werften anfrage. Im Idealfall in der Nähe ihres Wohnorts. Bei der Entscheidung sollte dann nicht alleine der Preis maßgebend sein. Mir ist vielmehr wichtig, dass der Kunde die Werften besucht, dass er ein Gefühl für deren Arbeitsweise und Philosophie bekommt. Denn die Zusammenarbeit ist letztendlich wie eine Ehe. Mit allen Höhen und Tiefen.

Natürlich ist mir eine Werft lieber, mit der ich bereits mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet habe. Andererseits ist eine unbekannte Werft unter Umständen eine Horizonterweiterung. Man lernt immer dazu.

Wie geht es weiter, wenn sich der Kunde entschieden hat?

Der Wunsch jeder Werft ist, dass vor Baubeginn alle Zeichnungen fertig sind. Dabei gilt, was Olin Stephens einmal gesagt hat: ‚Je besser die Werft, desto weniger Zeichnungen sind nötig.‘ Da alle Werften immer sofort loslegen wollen, zeichne ich erst mal, was man für den Anfang braucht und zeichne sukzessive weiter. Wir arbeiten zusammen und es gibt regelmäßige Treffen. Dann kommt irgendwann der Stress vor dem Stapellauf. Da ist man natürlich furchtbar aufgeregt. Will eine Fachzeitschrift anschließend die Yacht testen und einen Bericht schreiben, hält die Aufregung noch eine Weile an. Schließlich will man ja wissen: Passt der Maßanzug? Sind alle glücklich? Nicht alle Kunden können schließlich eindeutig beschreiben, wie ihre Wunschyacht am Ruder liegen soll. Dann ist es spannend, ob das Ergebnis den Erwartungen entspricht.

Wie sehen Sie die Zukunft der Yachtkonstrukteure?

Da ist etwas im Umbruch. Heute gibt es so viele verschiedene Serienboote, da ist beinahe für jeden etwas dabei. Dazu kommt, dass sich der Segler verändert hat. Der Segler von früher, der sich von der Jolle hochgearbeitet hat und ganz konkrete Vorstellungen von seiner Yacht hat, den gibt es kaum mehr. Heute gibt es dafür viele Quereinsteiger mit weniger fundierten Fähigkeiten. Anfragen für große Fahrtenyachten haben die Konstrukteure eigentlich nicht mehr. Eher für kleine, schnelle Daysailer. In der Klassikerszene wird man dagegen immer noch gebraucht. Wenn mich jemand bittet, ihm eine traditionelle Fischergundel zu zeichnen, dann zeichne ich ihm so ein Kulturgut vom Bodensee. Das finde ich spannend. Aber ich will mich nicht verbiegen. Zum Glück hatte ich noch nie einen Auftrag für den ich mich hätte schämen müssen.

Kieler Nachrichten

Stuttgarter Zeitung

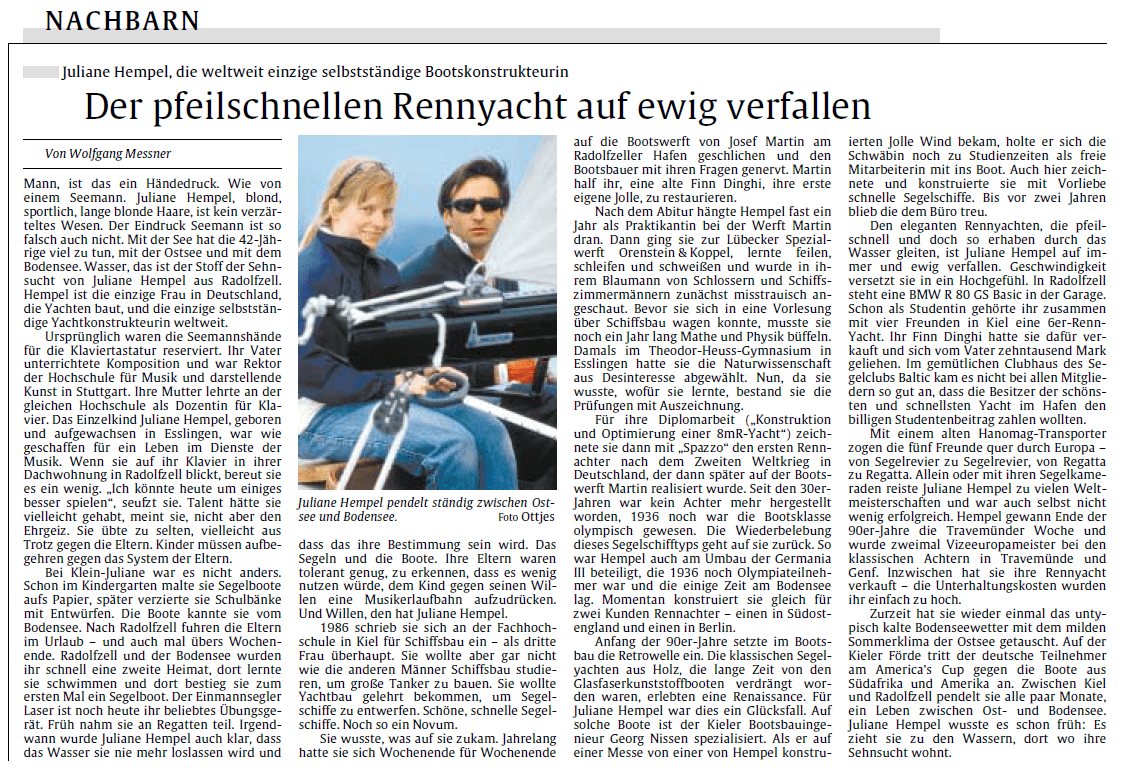

von: Wolfgang Messmer

Der pfeilschnellen Rennyacht auf ewig verfallen

Juliane Hempel, die weltweit einzige selbstständige Bootskonstrukteurin

Mann, ist das ein Händedruck. Wie von einem Seemann. Juliane Hempel, blond,

sportlich, lange blonde Haare, ist kein verzärteltes Wesen. Der Eindruck Seemann ist so falsch auch nicht. Mit der See hat die 42-Jährige viel zu tun, mit der Ostsee und mit dem Bodensee. Wasser, das ist der Stoff der Sehnsucht von Juliane Hempel aus Radolfzell. Hempel ist die einzige Frau in Deutschland, die Yachten baut, und die einzige selbstständige Yachtkonstrukteurin weltweit.

weiterlesen

Ursprünglich waren die Seemannshände für die Klaviertastatur reserviert. Ihr Vater unterrichtete Komposition und war Rektor der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart. Ihre Mutter lehrte an der gleichen Hochschule als Dozentin für Klavier. Das Einzelkind Juliane Hempel, geboren und aufgewachsen in Esslingen, war wie geschaffen für ein Leben im Dienste der Musik. Wenn sie auf ihr Klavier in ihrer Dachwohnung in Radolfzell blickt, bereut sie es ein wenig. „Ich könnte heute um einiges besser spielen“, seufzt sie. Talent hätte sie vielleicht gehabt, meint sie, nicht aber den Ehrgeiz. Sie übte zu selten, vielleicht aus

Trotz gegen die Eltern. Kinder müssen aufbegehren gegen das System der Eltern.

Bei Klein-Juliane war es nicht anders. Schon im Kindergarten malte sie Segelboote aufs Papier, später verzierte sie Schulbänke mit Entwürfen. Die Boote kannte sie vom Bodensee. Nach Radolfzell fuhren die Eltern im Urlaub – und auch mal übers Wochenende. Radolfzell und der Bodensee wurden ihr schnell eine zweite Heimat, dort lernte sie schwimmen und dort bestieg sie zum ersten Mal ein Segelboot. Der Einmannsegler Laser ist noch heute ihr beliebtes Übungsgerät. Früh nahm sie an Regatten teil. Irgendwann wurde Juliane Hempel auch klar, dass das Wasser sie nie mehr loslassen wird und dass das ihre Bestimmung sein wird. Das Segeln und die Boote. Ihre Eltern waren tolerant genug, zu erkennen, dass es wenig nutzen würde, dem Kind gegen seinen Willen

eine Musikerlaufbahn aufzudrücken. Und Willen, den hat Juliane Hempel.

1986 schrieb sie sich an der Fachhochschule in Kiel für Schiffsbau ein – als dritte

Frau überhaupt. Sie wollte aber gar nicht wie die anderen Männer Schiffsbau studieren, um große Tanker zu bauen. Sie wollte Yachtbau gelehrt bekommen, um Segelschiffe zu entwerfen. Schöne, schnelle Segelschiffe. Noch so ein Novum.

Sie wusste, was auf sie zukam. Jahrelang hatte sie sich Wochenende für Wochenende auf die Bootswerft von Josef Martin am Radolfzeller Hafen geschlichen und den Bootsbauer mit ihren Fragen genervt. Martin half ihr, eine alte Finn Dinghi, ihre erste eigene Jolle, zu restaurieren.

Nach dem Abitur hängte Hempel fast ein Jahr als Praktikantin bei der Werft Martin dran. Dann ging sie zur Lübecker Spezialwerft Orenstein & Koppel, lernte feilen, schleifen und schweißen und wurde in ihrem Blaumann von Schlossern und Schiffszimmermännern zunächst misstrauisch angeschaut. Bevor sie sich in eine Vorlesung über Schiffsbau wagen konnte, musste sie noch ein Jahr lang Mathe und Physik büffeln. Damals im Theodor-Heuss-Gymnasium in

Esslingen hatte sie die Naturwissenschaft aus Desinteresse abgewählt. Nun, da sie wusste, wofür sie lernte, bestand sie die Prüfungen mit Auszeichnung.

Für ihre Diplomarbeit („Konstruktion und Optimierung einer 8mR-Yacht“) zeichnete sie dann mit „Spazzo“ den ersten Rennachter nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, der dann später auf der Bootswerft Martin realisiert wurde. Seit den 30er Jahren war kein Achter mehr hergestellt worden, 1936 noch war die Bootsklasse olympisch gewesen. Die Wiederbelebung dieses Segelschifftyps geht auf sie zurück. So war Hempel auch am Umbau der Germania III beteiligt, die 1936 noch Olympiateilnehmer war und die einige Zeit am Bodensee lag. Momentan konstruiert sie gleich für zwei Kunden Rennachter – einen in Südostengland und einen in Berlin.

Anfang der 90er-Jahre setzte im Bootsbau die Retrowelle ein. Die klassischen Segelyachten aus Holz, die lange Zeit von den Glasfaserkunststoffbooten verdrängt worden waren, erlebten eine Renaissance. Für Juliane Hempel war dies ein Glücksfall. Auf solche Boote ist der Kieler Bootsbauingenieur Georg Nissen spezialisiert. Als er auf einer Messe von einer von Hempel konstruierten Jolle Wind bekam, holte er sich die Schwäbin noch zu Studienzeiten als freie

Mitarbeiterin mit ins Boot. Auch hier zeichnete und konstruierte sie mit Vorliebe

schnelle Segelschiffe. Bis vor zwei Jahren blieb die dem Büro treu.

Den eleganten Rennyachten, die pfeilschnell und doch so erhaben durch das

Wasser gleiten, ist Juliane Hempel auf immer und ewig verfallen. Geschwindigkeit versetzt sie in ein Hochgefühl. In Radolfzell steht eine BMW R 80 GS Basic in der Garage. Schon als Studentin gehörte ihr zusammen mit vier Freunden in Kiel eine 6er-Renn-Yacht. Ihr Finn Dinghi hatte sie dafür verkauft

und sich vom Vater zehntausend Mark geliehen. Im gemütlichen Clubhaus des Segelclubs Baltic kam es nicht bei allen Mitgliedern so gut an, dass die Besitzer der schönsten und schnellsten Yacht im Hafen den billigen Studentenbeitrag zahlen wollten.

Mit einemalten Hanomag-Transporter zogen die fünf Freunde quer durch Europa – von Segelrevier zu Segelrevier, von Regatta zu Regatta. Allein oder mit ihren Segelkameraden reiste Juliane Hempel zu vielen Weltmeisterschaften und war auch selbst nicht wenig erfolgreich. Hempel gewann Ende der 90er-Jahre die Travemünder Woche und wurde zweimal Vizeeuropameister bei den klassischen Achtern in Travemünde und Genf. Inzwischen hat sie ihre Rennyacht verkauft – die Unterhaltungskosten wurden ihr einfach zu hoch.

Zurzeit hat sie wieder einmal das untypisch kalte Bodenseewetter mit dem milden Sommerklima der Ostsee getauscht. Auf der Kieler Förde tritt der deutsche Teilnehmer am America’s Cup gegen die Boote aus Südafrika und Amerika an. Zwischen Kiel und Radolfzell pendelt sie alle paar Monate, ein Leben zwischen Ost- und Bodensee. Juliane Hempel wusste es schon früh: Es zieht sie zu den Wassern, dort wo ihre Sehnsucht wohnt.

Segeln Magazin

von: Isabell Munck

Zwischen Tradition und Moderne

Juliane Hempel ist Deutschlands einzige selbstständige Yachtkonstrukteurin. Konstruktion von Neubauten und Optimierung von Klassischen Yachten ist ihr Metier und das am liebsten in Holz.

„Als Kind gab es für mich nur segeln, segeln, segeln, als andere lieber mit dem Mofa ihre Runden gedreht haben, faszinierte mich das Wasser, die Wellen und die Bewegung auf meinem Laser“. Begeistert hat schon die kleine Juliane Hempel das „man ständig im Widerspiel mit den Elementen ist“. Gemütliches Rumsegeln war schon damals nicht ihr Ding. Die Eltern hatten in Radolfzell am Bodensee eine „Aphrodite 101“ im Hafen der „Yachtwerft Martin“, die auf Holzyachtbau spezialisiert ist und so entwickelte sich bald ihre Vorliebe für Mahagoni und Teak. Angefangen hat alles schon viel früher, mit papiernen Modellbooten in der Badewanne, statt gelber Ente und gekritzelten Piratenschiffen auf Schulbänken.

weiterlesen

Den zweiten „Kontrapunkt“, alle Ihre Boote heißen so, erstand die 17- jährige gebraucht in den winterlichen Schweizer Bergen unter Beihilfe ihrer Mutter, deren Cabrio und dem Laser- Trailer. Josef Martin von selbiger Werft meinte nur: „Oh Gott, maritimes Brennholz, aber schieb`s mal in die Halle, dann kannst Du dran basteln“. Nach einem Jahr abschleifen, spachteln und hobeln und der Mithilfe der gesamten Werft kam dann ein Finn Dinghy aus Mahagoni Natur und Holzmast zum Vorschein. „Natürlich habe ich alle mit meinen Fragen genervt, was mir prompt den Spitznamen „Kannst Du mal“ einbrachte“.

Es folgten zwei Praktika, eines am Bodensee, dass andere in Lübeck auf der Werft von Orenstein & Koppel, wo Schlepper für die Marine gebaut wurden. Dort ging es um halb fünf los, die Arbeiter malochten in Asbestanzügen. Als einzige Frau und dann „auch noch“ mit Abitur musste sie sich die Anerkennung erst erarbeiten. Durch zuhören, nicht viel reden und auch mal Schmiere stehen, wenn die Schiffsbauer während der Arbeitszeit grillten klappte das dann aber ganz gut.

Die musisch orientierten Eltern waren anfangs wenig begeistert, dass ihre Tochter Schiffsbau studieren wollte, hatten dann aber ein Einsehen, da man ein Ingenieurstudium auch gut in heimatlichen Automobilbetrieben wie Porsche oder Mercedes Benz einsetzen kann. Doch so weit kam es nicht, noch während ihres Studiums fragte Hempel auf der Hanseboot den Yachtkonstrukteur Georg Nissen zu einem Ihrer Linienrisse um Rat und daraus entwickelte sich eine langjährige Zusammenarbeit für das Büro Nissen.

Schon ihre Diplomarbeit „Spazzo“ war die Konstruktion und Optimierung einer 8-mR- Yacht, die dann auch gebaut wurde und später erfolgreich von Jochen Schümann als Trainingsboot für das Alinghi- Team eingesetzt wurde. Mit 24 Jahren erstand sie die „Pacific Highway“, das 6-mR-Testschiff des australischen Siegerteams des America`s Cup von 1982. Als der Vater einen ordentlichen Zuschuss beisteuern sollte, meinte George Smits, der langjährige Präsident der „Oldtimer Schiffer Bodensee“ und der damalige Eigner, nur trocken: „Da kann der Vater von Glück reden, dass Du nicht Flugzeugbau studiert hast, da würde er nicht so billig davon kommen.“

2002 kam dann der Wunsch nach einem optimierten, neuem Sechser. Realisiert hat sie „Kontrapunkt 5“ aus formverleimten Mahagoni in der ältesten Bootsschmiede am Bodensee, der Wilhelm Wagner Werft. Das Deck ist aus lackiertem Oregon Pine und stammt von einem Holländischem Rathausboden.

An diesen Booten reizt sie, dass es Konstruktionsklassen sind, dass man technisch so richtig feilen kann. Diese Art zu segeln ist fast schon anachronistisch. Bei einem Ballastanteil von bis zu 80% macht das Schiff dennoch schnelle Fahrt durch die Wellen und segelt phantastisch hoch am Wind.

Zeitlos schöne Schiffe zu schaffen ist ihre Philosophie bei Neubauten. Oft geht sie mit den Kunden segeln und hört genau hin, wenn es heißt: „Das liegt mir zu lebendig auf dem Ruder“ oder „das ist mir zu träge“, dementsprechend werden die Segeleigenschaften der Neukonstruktion auf die Wünsche des Auftraggebers angepasst. Hier kommt ihr zu Gute dass sie aktive Regattaseglerin ist. Meist wissen die Eigner genau was sie wollen, so z.B. bei einer 18m Ketsch die in der Ästhetik ähnlich wie die „Tioga“ von Herreshoff sein soll, für das Blauwasser geeignet und aus Mahagoni. Die Herausforderung hierbei ist, dass der Kunde will, dass das Schiff sehr leicht wird. Dies erzielt Hempel durch eine gewichtsoptimierte formverleimte Bauweise und die Kohlefasermasten.

Oder der Auftraggeber eines 6,5 m (!) kleinen Gaffelbootes. Hier war die Prämisse Einhandtauglichkeit und eine leichte Bedienbarkeit. Der Rumpf wurde bei Bergner Bootsbau in Trappenkamp gebaut, den Rest hat der Eigner selbst sehr professionell fertig gestellt. Das Boot wurde massiv aus sibirischer Lärche geplankt mit verleimten Eichespanten. Durch das Ballastschwert hat es wenig Tiefgang, so dass der Wunsch in den flachen Boddengewässern segeln zu können erfüllt wurde.

Ihren Sinn für Details sieht man auch gut bei der „Hempel 31“, ein sehr eleganter und schneller 9,50 m Daysailor bei der Bootswert Martin gebaut. Der Mastfuß steht an Deck, dadurch ist in der flachen Kajüte aus Khayamahagoni mehr Bewegungsfreiheit. Die Hochglanz lackierte Inneneinrichtung ist mit klassischen Holzverbindungen gefertigt die Schapptüren mit Rahmen und Füllungen. An Deck sind die Relingsfüße versenkt, sodass jederzeit nachträglich die Stützen eingesetzt werden können. Die Klampen sind ebenfalls eingelassen. Mehr Bewegungsfreiheit im Cockpit ergibt sich durch die Unterteilung der Sitzbank. Bei Bedarf können die versenkten Sitzduchten ausgezogen werden. Das Boot ist zeitlos, gediegen und optimal auf die Bedürfnisse des Eigners abgestimmt.

Hempels Perfektionismus und ihre Leidenschaft für den Beruf hat sich schon früh gezeigt. Noch während des Studiums brauste sie bei Minus 20 Grad mit Ihrer Ente – und einem Eissegler auf dem Dach! – quer durch Schweden um sich Rat bei den R- Yachten Spezialisten Peter Norlin und Pelle Petterson zu holen.

Zurzeit arbeitet die Fachfrau an der Optimierung der 12m R- Yacht „Anitra“ aus dem Jahr 1928 mit, die gerade in der Martin Werft restauriert wird. Über 3D Computermodelle des Rumpfes lassen sich Vorhersagen über die spätere Schwimmlage, Trimm und Verdrängung machen, was wiederum Einfluss auf die Vermessung hat. Ihre Hauptaufgabe aber ist die Formgebung und Dimensionierung des neuen Holzmastes mit 27 Meter Länge. Gewählt hat sie feinstes Sitka Spruce aus Alaska. Seit Jahren gilt diese Fichtenart als bestes Material für Spieren im Holzbootsbau. Der moderne Holzmastbau ruht auf drei Säulen: Erstens, der Festigkeit des Holzes, der Mast sollte auf ganzer Länge homogene Eigenschaften haben. Das so genannte Elastizitätsmodul lässt sich heute einfach mittels eines Sensor Messgerätes feststellen. Zweitens ist die Formgebung des Profils wichtig, dass heute eher elliptisch mit ausgeprägter Hinterkante ist und nicht wie früher Tropfenförmig. Die dritte Säule ist die Dimensionierung und Anordnung der Hölzer im Mast, die möglichst leicht sein sollen und dennoch fest. Zur Steifigkeit trägt auch das Rodrigg bei. Beachtet man dies alles erhält man ein ähnliches Biege- und Rückfederverhalten wie ein Carbonrigg.

Eine sehr interessante Aufgabe für sie war ganz aktuell die technische Unterstützung des österreichischen Olympiateams im Starboot. Gefeilt hat sie an jedem Detail unter Wasser, die Bautoleranzen bewusst ausgenutzt. Nach umfangreichen Messungen wurde die Mastposition, die Größe von Kiel und Ruder und die Ausrichtung der Kielbombe optimiert. Der Aufwand hat sich gelohnt, die Schiffgeschwindigkeit war überzeugend. „Segeln ist nach wie vor eines der schönsten Sachen für mich“. Was Hempel reizt ist die Verbindung von Technik und Natur. Im Winter dann, wenn die Saison endgültig zu Ende ist, veranstaltet sie mit Freunden jedes Jahr den „Silvestercup“ in Bodman. Warm eingepackt sitzen alle am Steg und lassen Ihre Modellbauschiffe, 1-mR-Yachten, im Hafen „Up and Down Regatten“ ferngesteuert segeln. Natürlich alle selbstgebaut!

VDI Magazin — Yachtkonstruktion am Bodensee – mit Studium in Kiel

von: Doris Kaffke

Die einzige selbstständige Yachtkonstrukteurin lebt und arbeitet in Radolfzell am Bodensee – Dipl. Ing. Juliane Hempel. Ihr Metier ist das Konstruieren von Neubauten und die Optimierung von Klassischen Yachten – am liebsten in Holz.

„Als Kind gab es für mich nur segeln, mich faszinierte das Wasser, die Wellen und die Bewegung auf meiner Jolle, einem Laser“. Gemütliches Rumsegeln war schon damals nicht ihr Ding, sie faszinierte, dass „man ständig im Widerspiel mit den Elementen ist“.

Die Eltern hatten in Radolfzell am Bodensee eine „Aphrodite 101“ im Hafen der „Yachtwerft Martin“, die auf Holzyachtbau spezialisiert ist und so entwickelte sich bald ihre Vorliebe für Mahagoni, Teak und Spruce.

Das erste Boot, eine alte hölzerne Finn-Dinghy Jolle, „Kontrapunkt“ ( alle Ihre Boote hießen und heißen so) kaufte die 17- jährige gebraucht in der winterlichen Schweiz.

Josef Martin, Chef der gleichnamigen Werft meinte nur: „Oh Gott, maritimes Brennholz, aber schiebs mal in die Halle, dann kannst Du dran basteln“. Nach einem Jahr abschleifen, spachteln und hobeln und der Mithilfe der gesamten Werft kam dann ein Finn Dinghy aus Mahagoni Natur und Holzmast zum Vorschein.

Sie absolvierte zwei Praktika, eines am Bodensee, dass andere in Lübeck auf der Werft von Orenstein & Koppel, wo Schlepper für die Marine gebaut wurden.

Arbeitsbeginn war um halb fünf, Asbestanzüge waren die Arbeitskleidung. Als einzige Frau und dann „auch noch“ mit Abitur musste sie sich die Anerkennung hart erarbeiten. Zuhören, nicht viel reden und auch mal Schmiere stehen, wenn die Schiffsbauer während der Arbeitszeit grillten, war ihr Rezept.

weiterlesen

Juliane Hempel entschied sich für ein Schiffsbaustudium in Kiel – die Eltern stimmten zu, auch mit dem Hintergedanken, dass man ein Ingenieurstudium auch gut in heimatlichen Automobilbetrieben wie Porsche oder Mercedes Benz einsetzen könnte. Während ihres Studiums lernte Juliane Hempel auf der Hanseboot den Schiffskonstrukteur Georg Nissen aus Laboe kennen. Eine langjährige Zusammenarbeit entwickelte sich und in ihrer Freizeit konnte sie weiterhin für die Optimierung und Neubauten der nach einer internationalen Rennwertformel vermessenen R- Yachten tätig werden. Ihre Diplomarbeit „Spazzo“ war die Konstruktion und Optimierung einer 8-mR- Yacht. Die „Spazzo“ wurde gebaut und von Jochen Schümann als Trainingsboot für das Alinghi – Team eingesetzt.

Später kam dann noch die Neukonstruktion des 8ers „Ganymede“ für einen englischen Auftraggeber hinzu, die Yacht wurde in Südostengland gebaut. Bei den Besuchen auf der Werft lernte sie die britische Art zu schätzen, während die Ehefrauen im Pub waren, kochten die Männer zu Hause das Abendessen und hatten extra für Ihren Besuch ein Deutsches Kochbuch gekauft!

Mit 24 Jahren, noch während des Studiums, erstand sie die „Pacific Highway“, das 6-mR-Testschiff des australischen Siegerteams des America`s Cup von 1982. Als der Vater einen ordentlichen Zuschuss beisteuern sollte, meinte Josef Martin, den der Vater um Rat fragte, nur trocken: „Zum Glück studiert sie nicht Flugzeugbau, das würde dann teurer werden…“

2002 kam dann der Wunsch nach einem optimierten, neuen Sechser. Realisiert hat sie „Kontrapunkt 5“ aus formverleimten Mahagoni in der ältesten Bootsschmiede am Bodensee, der Wilhelm Wagner Werft. Das Deck ist aus lackiertem Oregon Pine und stammt von einem alten Holländischen Rathausboden.

6er zu segeln ist fast schon anachronistisch. Bei einem Ballastanteil von bis zu 80% macht das Schiff dennoch schnelle Fahrt durch die Wellen und segelt phantastisch hoch am Wind, ein Journalist schrieb einmal „wie ein Güterzug im Schneetreiben“.

Ihre Philosophie bei Neubauten ist es zeitlos schöne Schiffe zu schaffen. Um die Wünsche der Kunden richtig zu verstehen ist eine gemeinsame Segeltour die beste Sprache, die Eigner wissen genau was sie wollen, und das erfährt man am besten beim Segeln direkt.

Die aktuellen Projekte zeigen die Vielseitigkeit, welche dieser Beruf abverlangt.

Während der letzten Saison wurde der Neubau he-12 „Yunikon“von der Werft Heinrich am Bodensee fertiggestellt. Wie ein maßgeschneiderter Anzug wurde diese knapp 12 Meter lange Yacht für das Eignerpaar entworfen, eine Hightech Yacht, kompromisslos nach den Wünschen der Auftraggeber. Leicht, schnell und schön sollte sie sein, eigentlich kein Regattaboot sondern für Tages- und Wochenendausflüge zu Zweit aber so hat die kleine Kajüte keine Stehhöhe und ist nur minimalistisch ausgerüstet. Der Mast aus Kohlefaser, die Segel in 3di-Technik, ähnlich dem America´s Cup, die Beschläge und die Ausrüstung der Yacht sind an der Spitze der modernsten Entwicklung zu suchen.

Ca. ein Jahr davor lief ein ganz anderes Projekt vom Stapel, die „Tioga II“, ein sogenannter Retroklassiker, über Wasser an Ihr Vorbild der Herreshoff Konstruktion „Tioga“ angelehnt, unter Wasser jedoch eine moderne Yacht mit Hubkiel und freistehendem Ruder. Die Masten der 18m langen Ketsch sind ebenso aus Kohlefaser.

Der Rumpf jedoch aus 9 Lagen Mahagonistarkfurnier formverleimt, das eine Außenhautstärke von 34mm ergab. Der Innenausbau aus edlen hochglanzlackierten Hölzern ist eine Augenweide, gebaut wurde die Yacht auf der Yacht- und Bootswerft Martin, welche einen Betrieb am Bodensee und einen zweiten Betrieb auf Fehmarn hat.

Aber nicht nur Holz bestimmt das Geschäft, auch Serienyachten aus Kunststoff wie die Biga 242 oder die brandneue Biga 27 der Bootswerft Bicker in Ahlen-Dolberg, welche konsquent „Made in Gemany“ produziert. Ein kleiner mittelständischer Betrieb, der erfolgreich mit besonderen Produkten, welche er auch noch zu konkurrenzfähig günstigen Preisen anbieten kann für volle Auftragsbücher sorgt.

Es gibt auch noch andere Serienboote wie die nur noch selten gebauten Jollenkreuzer, z.B. den 20er Jollenkreuzer, es handelt sich hierbei um eine langjährige Konstruktionsklasse, den hat sie für die Bootswerft Thomas Bergner in Trappenkamp bei Bad Segeberg entworfen, der bereits 12 Stück davon gebaut hat und welche erfolgreich auf den Regattabahnen der 20er segeln. Oder die moderne Interpretation eines Jollenkreuzers, frei von Vorschriften, die Lago 26, welche auf Initiative von Hans Spitzauer entstand, auch hiervon wurden innerhalb kürzester Zeit 10 Stück verkauft.

Hans Spitzauer, Weltmeister im Finn-Dinghy und 5 facher Olympiateilnehmer im Finn oder Starboot holte Juliane auch für zwei Olympiakampagnen – Peking und London – mit in sein Team, zuständig war sie dort für die hydrodynamische Optimierung seiner Starboote. Gefeilt hat wurde an jedem Detail, die Bautoleranzen ausgenutzt. Nach umfangreichen Messungen wurden die Mastposition, die Größe von Kiel und Ruder und die Ausrichtung der Kielbombe optimiert. Der Aufwand hat sich gelohnt, die Schiffgeschwindigkeit war überzeugend.

Aber nicht nur Segelboote auch Motorboote gehören zum Portefeuille eines modernen Yachtkonstrukteurs. So entstehen gerade eine knapp 12m lange Motorlaunch nach klassischem Vorbild als reine Verdrängeryacht und zwei offene Gleitboote mit leistungsstarken Außenbordmotoren.

Zum nicht vernachlässigbaren Standbein hat sich ihre Spezialität „moderne Holzmasten“ entwickelt. Holzmasten verschwanden in den 50er und 60er Jahren fast vollständig und wurden durch die kostengünstigen und pflegeleichten Aluminiummasten ersetzt. Dazu kamen dann später hochpreisige Carbonmasten.

Holz hat wunderbare Eigenschaften, so z.B. ein Rückfederverhalten wie Carbon und mit modernen Querschnitten und Baumethoden lassen sich moderne Masten konstruieren und bauen, was über 40 Holzmasten aus ihrem Büro unter Beweis stellen.

Mit speziellen Geräten wird das E-Modul am ausgewählten Holz bestimmt und entsprechend eingesetzt, teilweise werden die natürlich hohlen Mastprofile CNC-gefräst, wie z.B. der 28 m lange Mast für den 150 er Schärenkreuzer „Beatrice Aurore“ in Stockholm. „Segeln ist nach wie vor eines der schönsten Herausforderungen für mich“. Was sie reizt ist die Verbindung von Technik und der Herausforderung in freier Natur.

Welt am Sonntag — Gegen den Strom

von: Volker J. Bürck — 25. September 2005

Juliane Hempel ist die einzige selbständige Yachtkonstrukteurin Deutschlands. Von ihrem Berufswunsch waren anfangs wenige begeistert, auch nicht die Eltern.

Manchem Menschen ist der Beruf in die Wiege gelegt. Bei Juliane Hempel dauerte die Selbstfindung etwas länger: bis zur Einschulung. „Schon in der ersten Klasse verzierte ich jede meiner Schulbänke mit Booten“, erzählt die heute 40Jährige. Die Lehrer reagierten prompt auf Julianes Zeichenkunst, ließen sie aber nicht etwa nachsitzen, sondern schossen Fotos von ihrem Jugendwerk.

weiterlesen

Inzwischen sind es keine Bleistiftkritzeleien mehr, die Hempel anfertigt, sondern Computerrisse rassiger Yachten. Kunden aus aller Welt kommen in ihre Büros nach Radolfzell oder Kiel, um sich Schiffe entwerfen zu lassen, die sie so in der Serienproduktion nicht finden. Hempel hat es geschafft. Sie ist eine anerkannte Yachtdesignerin, noch dazu die einzige selbständige in ganz Deutschland.

Der Weg dorthin war weit. Yachtkonstruktion ist Männerdomäne. Wie ein Lachs mußte die resolute Schwäbin seit ihrer Jugend immer wieder gegen den Strom schwimmen, um ihren Berufswunsch zu verwirklichen. Das fing schon zu Hause an. Zwar segelten beide Eltern fast jedes Wochenende selbst auf dem Bodensee. Als sie aber vom Berufswunsch Julianes erfuhren, waren sie alles andere als begeistert. Entsprechend familiärer Vorbilder hätten sie ihre Tochter lieber als Musikerin oder Malerin gesehen.

Unterstützung kam für das Mädchen aus dem Umfeld der Eltern. Deren Boot lag im Hafen der renommierten Martin-Werft, und „der Herr Martin“ hatte Verständnis für das Interesse der Tochter. „Ich schlich als Teenager jedes Wochenende um die Boote in der Werfthalle herum und nervte die Bootsbauer mit meinen Fragen.“ Josef Martin sorgte auch dafür, daß aus der begeisterten Regattaseglerin Hempel die Yachtkonstrukteurin Hempel wurde. Ihr erstes Boot, einen alten Finn-Dinghi aus Holz, durfte sie vor dem Abitur auf der Werft wieder frischmachen. Danach absolvierte sie ein einjähriges Praktikum.

Für ihr zweites Praktikum ging Hempel in den hohen Norden, zur Lübecker Spezialschiffswerft Orenstein & Koppel. Auch hier mußte sie sich zunächst durchbeißen. Für die Schlosser und Schiffszimmerer war der Anblick einer zierlichen jungen Frau im Blaumann etwas Exotisches. „Für die gehörten Frauen eher in die Kantine, und dann hatte ich auch noch Abitur“, schmunzelt Hempel. Aber „mit wenig

Reden und viel Zuschauen und Zuhören“ habe dann doch alles geklappt, und bald kam die angehende Konstrukteurin mit Kollegen, Niethammer und Schweißgerät bestens klar.

Beim nachfolgenden Schiffbaustudium hatte sich Hempel schon an ihre Rolle als Paradiesvogel gewöhnt. Als dritte Frau überhaupt belegte sie an der FH in Kiel diesen Studiengang. „Nicht nur mein Geschlecht, auch die Tatsache, daß ich Yachtbau statt Schiffbau studieren wollte, war ungewöhnlich“, erinnert sich Hempel. Die Mehrheit der Studenten machte damals den Ingenieur, um danach in den

Großschiffbau zu gehen.

Juliane aber wollte keine klobigen Pötte zimmern und wählte für ihre Diplomarbeit ein Thema gegen alle Traditionen: „Konstruktion und Optimierung einer 8mR Yacht“. Es ging darin um den Einsatz moderner Technik beim Bau einer klassischen Rennyacht.

Im nachhinein glaubt Hempel, alles richtig gemacht zu haben. „Anfang der neunziger Jahre setzte eine Retrowelle im Yachtbau ein.“ Nach dem Studium konnte die junge Frau ihr Spezialwissen im Konstruktionsbüro Georg Nissen einbringen, wo man schon seit längerem Neubauten mit klassischen Linien verwirklichte. Dort zeichnete Hempel „alles, was schnell sein sollte“. Hilfreich war ihr dabei der Umstand, daß sie selbst Vollblutseglerin war. So konnte sie die Theorie mit der Praxis abgleichen.

Am liebsten macht sie das auch heute noch auf Klassikern. Ihr seglerisches Herz hatte die Schwäbin schon vor dem Studium an die Meter-Rennyachten der 6er- und 8er-Klassen verloren. „Für einen Yachtarchitekten sind diese einzig verbliebenen Konstruktionsklassen eine der letzten Herausforderungen“, erläutert sie. „Außerdem segeln sie hervorragend und sind wunderschön anzusehen mit ihren langen Überhängen.“ Inzwischen ist die Konstrukteurin ein gesuchter Ansprechpartner, wenn es um Neubau oder Optimierung von 6ern oder 8ern geht. „Einem Kunden aus Japan habe ich gerade sein Rigg optimiert und einen Holzmast entworfen, der bei weniger Gewicht um einiges steifer ist als ein vergleichbarer Alumast.“

Gerade Eigner mit seglerischen Ambitionen schätzen die Bootsschmiede. Juliane Hempels Geschlecht spielt für sie keine Rolle: „Die damit ein Problem haben, kommen gar nicht erst zu mir.“

Yacht — Eine Frau gegen den Trend

von: Erdmann Braschos — Oktober 2023

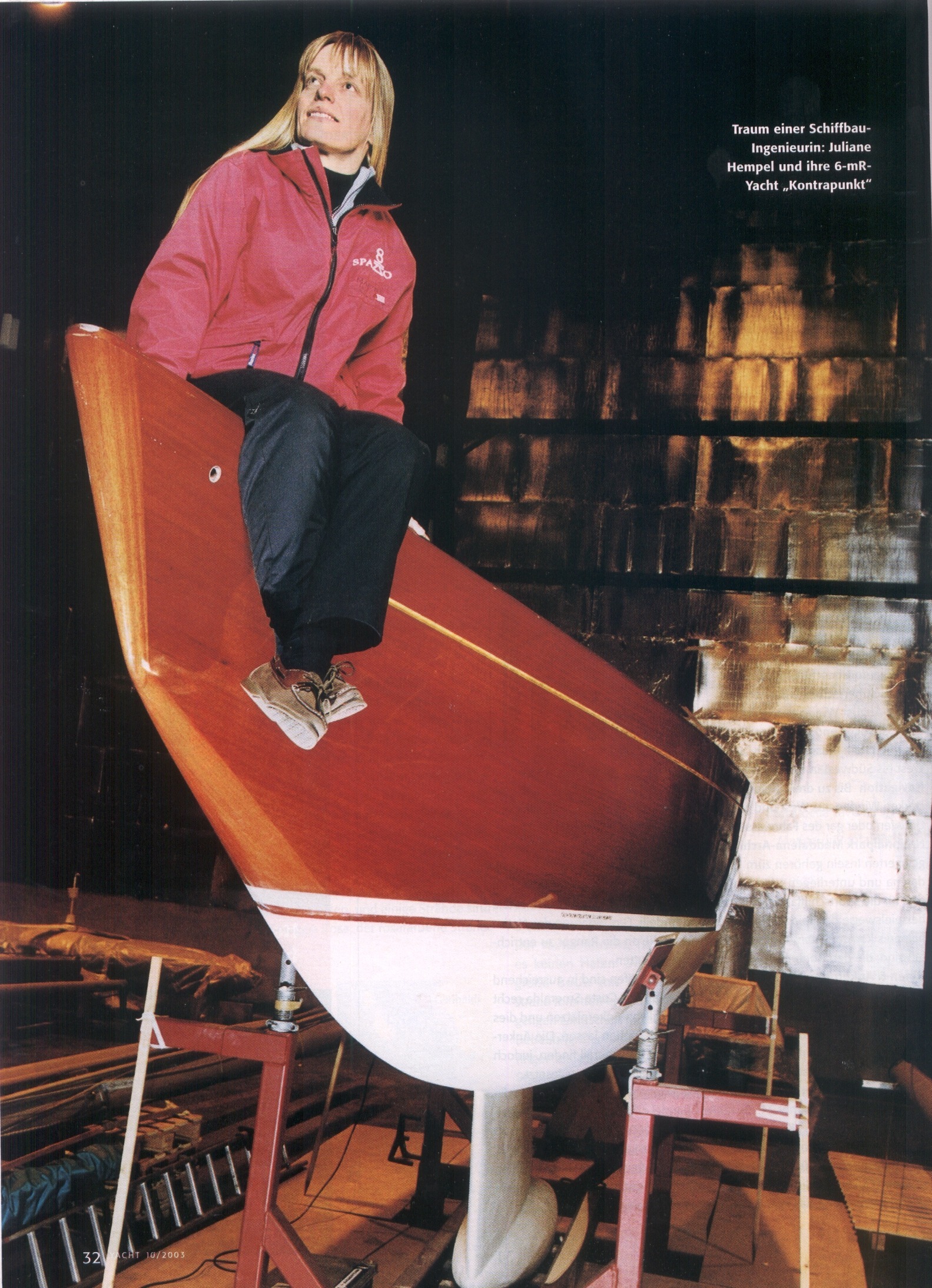

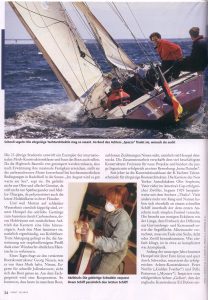

Juliane Hempel, die einzige Frau die Yachten zeichnet, startet mit ihrem neuen Sechser in die Segelsaison.

Eine hölzerne 6 m-R Yacht kreuzt in einem dänischen Hafen auf. In warmen, rotbraunen Farben schimmert das Mahagoni in der Abendsonne durch den glänzenden Lack. Das Groß ist bereits geborgen, die Genua gleitet an Deck. Juliane Hempel legt hart Ruder. Vier Tonnen “Kontrapunkt“ schieben sich mit restlicher Fahrt durch die Dalben zum Liegeplatz. Wenige Fuß vor dem Kai kommt der Vorsteven zum Stehen. Erst nicken die Einheimischen anerkennend, dann begrüßen sie die Seglerin und ihre Crew mit Handschlag. Angesichts der zahlreichen, in praktisch jedem Hafen präsenten deutschen Freizeitflotte ist derart herzlicher Empfang bei unseren nördlichen Nachbarn selten. Doch wenn das Schiff Klasse hat und die markanten Planken mit versierter Seemannschaft bewegt werden, geraten sogar Dänen aus dem Häuschen. Was würden sie erst sagen, wenn sie wüßten, daß die Seglerin mit den langen blonden Haaren das Boot selbst entworfen, Rumpf- und Decksschale zudem mit Freunden in eigener Regie ausgebaut hat? “Kontrapunkt“ ist der neue Sechser der Diplom-Ingenieurin Juliane Hempel, der einzigen Frau, die nicht bloß Deutschland- oder Europa- sondern weltweit Yachten zeichnet.

weiterlesen

Daß Frauen zunehmend selbst Schot, Pinne oder Rad in die Hand nehmen, von ungezählten Jollenseglerinnen über den beeindruckenden Weltumsegelungsritt der Segelamazone Ellen McArthur mit “Kingfisher“ bis hin zur energischen Yachtrestaurationslady Elizabeth Meyer mit ihrem 40 Meter langen Rennkutter “Endeavour“ – an solch starke Auftritte in der männlich dominierten Welt des Segelsports haben sich die “Herren der Schöpfung“ ja beinah gewöhnt. Vor Jahren machte mal eine gewisse Eva Hollmann mit dem Entwurf seegehender Yachten von sich reden. Ansonsten werden Yachten ausschließlich von Männern konstruiert. “In meinem Beruf bin ich wohl die absolute Ausnahme“ meint die 39-Jährige.

Die Ingenieurin kommt aus einer künstlerisch orientierten Familie. Bereits der Urgroßvater bemalt kunstvoll Meißener Porzellan. Der Vater lehrt Komposition, die Mutter unterrichtet Klavier an der Stuttgarter Hochschule für Musik. In der vorlesungsfreien Zeit erholen sich Hempels in Radolfzell am idyllischen Untersee des schwäbischen Meeres. Das prägt. Denn von der elterlichen Ferienwohnung ist es nicht weit zum Yachthafen und Bootsbaubetrieb Martin, wo sich die Jugendliche einen morschen Finn herrichtet. Der Duft edler Hölzer in Josef Martins Bootstischlerei, das vielseitige Handwerk der Bootsinstandsetzung locken. Segeln findet der Teenager interessanter als Pferde striegeln oder Klavier spielen, Freizeitbeschäftigungen, für die sich Mädchen ihres Alter meistens begeistern.

Eines Tages begegnet Hempel einer 6 Meter R-Yacht auf dem Bodensee. “Ich wußte, das ist es. So ein Schiff möchte ich mal.“ Während der Pfahlbau-Regatta 1987 vorschotet sie ein Wochenende an Bord von “La Différence“, jenem kuriosen Elvström-Kjaerulff Sechser mit einer Nase unter dem Bug, welche die Wasserline streckt und die Anströmung des Rumpfes verbessert. “Seitdem träumte ich von einem Sechser, natürlich einem selbst gezeichneten Boot“ berichtet Hempel. Der Weg dahin führt über ein Schiffbaustudium. Hempel beruhigt die Eltern mit dem Hinweis, dass sie mit dieser Ausbildung breitgefächert genug ins Arbeitsleben starte, um daheim “zum Daimler“ zu gehen oder sie in Zuffenhausen bei Porsche als Konstrukteurin “schaffen“ könne. Ein Argument, das Schwaben meistens überzeugt. Natürlich arbeitet Juliane Hempel entschlossen daran, dass es nicht soweit kommt. Nichts gegen einen ordentlich dotierten Job bei einem angesehen Automobilhersteller im Schwabenland. Aber ein komplettes Regatta- oder Fahrtenboot vom ersten eignerseitigen Briefing bis zur letzten Finesse entwickeln, ist noch interessanter, als einige Teile eines Mercedes oder Porsche am Bildschirm des CAD Rechners ausknobeln.

Mitte der 80er arbeitet sie ein 3/4 Jahr bei Josef Martin als Praktikantin, dann einige Monate in der Lübecker Spezialschiffswerft Orenstein & Koppel. “Es wurden gerade Bugpartien für Marineschlepper aus Blech geformt. Ziemlich komplizierte Abwicklungen“ erinnert Hempel den interessanten Einblick ins Metier. Eine beinah genauso große Herrausforderung ist es für die angehende Schiffsarchitektin, von den Arbeitern in der Werft akzeptiert zu werden, denn “Frauen werden bei gestandenen Schiffbauern eher in der Kantine als Werkshalle gesehen. Immerhin haben sie mir nach einer Weile tatsächlich was gezeigt.“ Nun ist gekonnte Metallverarbeitung ja ganz schön, doch setzt Hempel damals schon rasch auf Karbongelege und Epoxidharz, das Bootsbaumaterial der Zukunft. Die 25-jährige Studentin entwirft ein Exemplar der internationalen Moth Konstruktionsklasse und baut das Boot selbst. Denn intime Kenntnis der Bootsbauhandwerks ist und bleibt der Schlüssel zum Erfolg in der Yachtarchitektur. Damit Hempels Motte schön haltbar und leicht wird, verdichtet sie das Laminat unter Vakuumdruck und quetscht das überflüssige Harz aus dem Gelege. Da High Tech Bauteile erst getempert, nach Erwärmung maximale Festigkeit erreichen, stellt sie die karbonschwarze Motte bei hochsommerlichen Bedingungen in Radolfzell in die Sonne. “Im Sommer wird es gut warm am See“. Da gedeihen nicht nur Cox Orange und Jona Gold, allerlei Gemüse, reifen Spätburgunder oder Müller-Thurgau, da polymerisiert mit Sicherheit auch die letzte Molekülkette in Hempels High Tech Flunder.

Weil Motten auf schlanker Wasserlinie eine kippelige Geschichte sind, ersetzt Hempel das seitliche Gestänge zum Ausreiten durch Karbonohren, deren Hohlräume mit zusätzlichem Auftrieb das Kentern eine Idee hinauszögern. Den Mast laminiert sie natürlich auch selbst aus Kohlefaser und versieht ihre High Tech Röhre mit sogenannten “camber inducern“, welche die Anströmung verbessern.

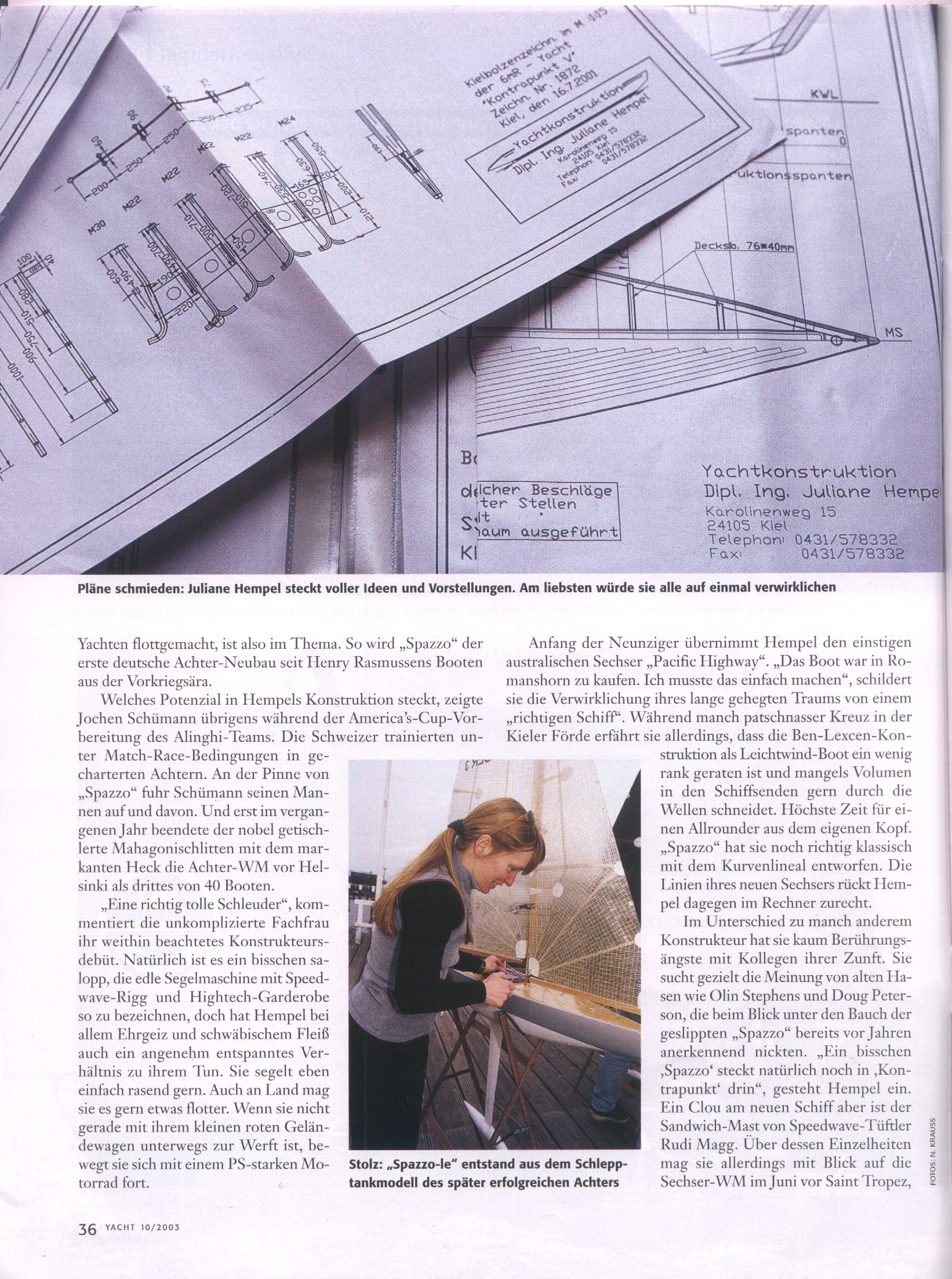

Eigentlich wollte die Tochter aus der Musikerfamilie ihre erste Konstruktion “Kontrapunkt“ nennen, doch “entschied ich mich für “Buran Martin“. Buran ist russisch und heißt Schneesturm. Ich fand das damals cool“ berichtet Hempel heute feixend. “Der zweite Name erinnert an den Sponsor Josef Martin“. Die Hempelsche Motte mit dem furchterregenden Namen wird zum Auftakt der Zusammenarbeit zwischen Hempel und dem ehrgeizigen Bootsbauer Josef Martin. Zweitens fragt sie eines Tages den versierten Bootskonstrukteur Georg Nissen: “Was hältst’n von meiner Motte?“ Nissen, von den Regattabahnen mit schnellen Jollenkreuzern ausgewiesener Experte, sieht sich die Hempelsche Motte genau an. Aus dem fachlichen Gespräch wird eine Kooperation. So kommt es, daß heute in manchem Boot, auf dessen Zeichnungen Nissen steht, ziemlich viel Hempel steckt. Die Zusammenarbeit hilft dem vielbeschäftigten Nissen hindert Hempel erfolgreich an einer Bewerbung “beim Daimler“. Denn Boote zeichnen ist zwar kein riesengroßes, dafür ein interessantes Geschäft.

Seit jeher ist die Konstruktionsklasse der R-Yachten Talentschmiede ehrgeiziger Yachtarchitekten: vom Auftakt des New Yorker Autodidakten Olin Stephens 1929 mit dem Sechser “Thalia“ in eine beispiellose Karriere bis hin 12ern für die durchweg erfolgreiche Verteidigung der America’s Cup. Die meisten Konstrukteure mit Rang und Namen versuch(t)en sich an einem schnellen Schiff innerhalb der eigentlich simplen Formel, die wenige Eckdaten wie Länge, Freibord, die Differenz aus Gurtumfangs- und Kettenmaß, Segelfläche und Freibord so miteinander verrechnen, daß eine 12, 8, oder 6 herauskommen.

Anfang der 90er knattert Hempel mit Ihrer Ente kreuz und quer durch Schweden, interviewt die erfolgreichen Achter Konstrukteure Peter Norlin (“Golden Feather“) und Pelle Petterson (“Mystery“). Inspiriert vom erfolgreichen Achter “Gefion“, dem der englische Konstrukteur Ed Dubois viel Segelfläche mitgab, sucht Juliane Hempel nach einem Weg, den Wasserwiderstand mit jollenartig flachen Unterwasserlinien gering zu halten und ein möglichst wirksames Kielprofil mit großem Streckungsverhältnis unter den Bootskörper zu hängen. “Das Bemühen um einen möglichst kleinen prismatischen Koeffizienten (Verhältnis von Hauptspantfläche zu Wasserlinienlänge, Anm. Red.) wird allerdings formelseitig mit der Differenz zwischen Gurtumfangs- und Kettenmaß saftig bestraft, ausgerechnet zu Lasten der Segelfläche. So bekommt man einen schnellen, aber untermotorisierten Rumpf“ faßt Hempel die Problematik zusammen. Dennoch gelangt sie zu einem rund zehn Zentimeter flacheren Unterwasserschiff bei einer vermessenen Am-Windsegelfläche von 82 Quadratmetern, 0,7 qm mehr als die bereits gut betuchte “Gefion“. Zum Vergleich: moderne Achter gehen üblicherweise mit 75 bis 78 qm an den Wind. Hempel steckt das mittschiffs eingesparte Volumen ins Achterschiff und untersucht mehrere Rumpfvarianten im Umlauftank des Institutes für Schiffbau und Meerestechnik der FH Kiel. Außerdem beschäftigt sie sich mit dem Verhältnis von Segelfläche zu Gewicht und tariert die Mastposition zwischen Großbaumlänge und der Basis des Vorsegeldreiecks (J-Maß) aus. 1992 schließt Hempel das Studium mit dem Entwurf einer 8 m R Yacht ab.

Ende „97 entscheidet sich Josef Martin spontan, aus Hempels Diplomarbeit

einen Achter für die „98er Weltmeisterschaft auf dem Genfer See zu machen. Die Werft hat bislang betagte 8 m-R Yachten flott gemacht, ist also im Thema. “Ein Wahnsinnsprojekt, an dem alle in der Werft und Tag- und Nachtschichten mitgezogen haben³ berichtet Hempel. “Spazzo“, entstand in nahezu drei Monaten formverleimt aus sieben Lagen Epoxidharz verklebtem Mahagoni. So wird aus Hempels Diplomarbeit der erste deutsche 8er Neubau seit Henry Rasmussens Booten für die Olympischen Segelregatten 1936 vor Kiel.

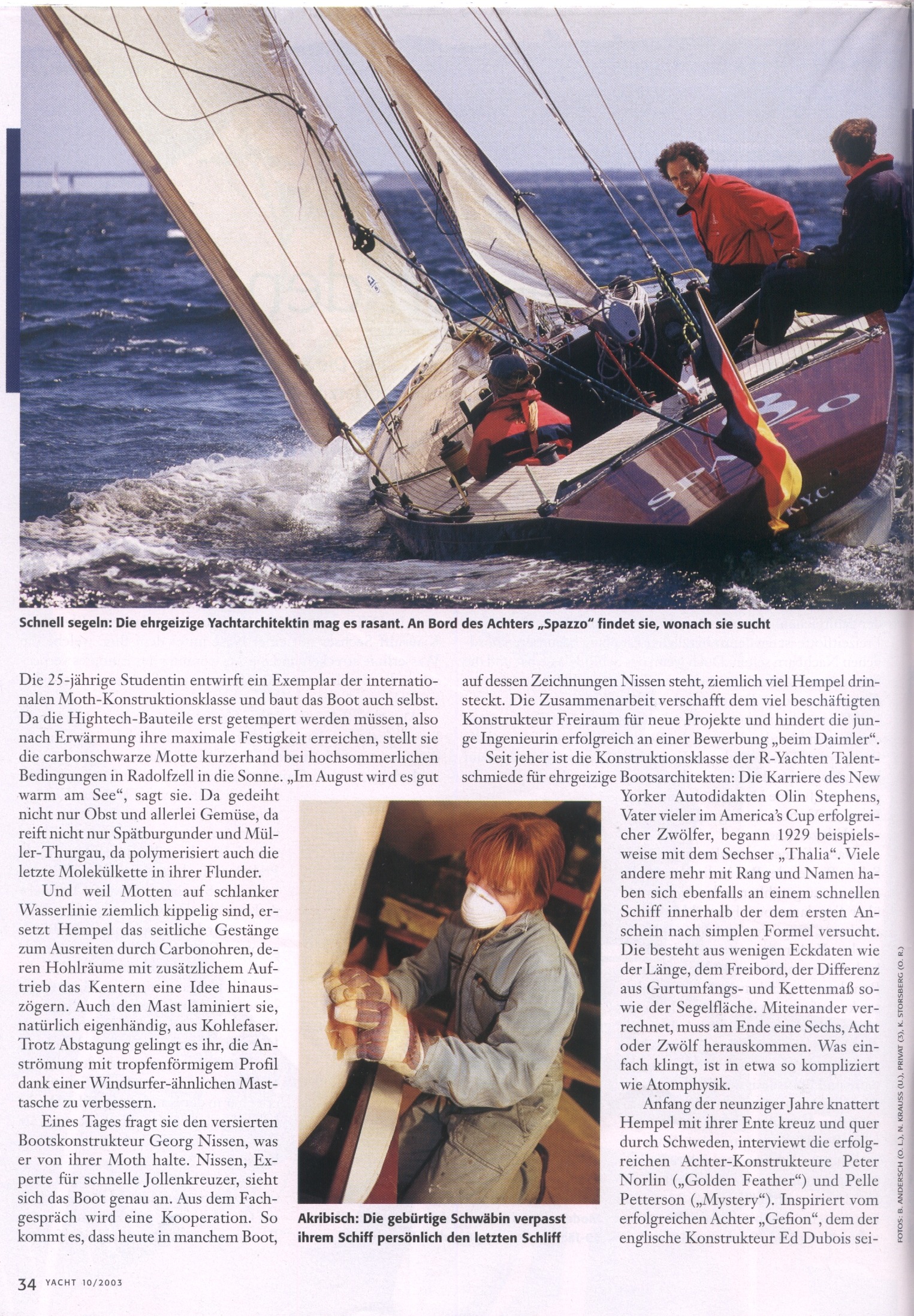

Das Boot mit dem markanten Heck schlägt sich im hochkarätig besetzten

Regattageschehen vor dem italienischen Porto Santo Stefano, zuletzt anläßlich der Weltmeisterschaft in Helsinki 2002 wacker. Welches Potential in Hempels Konstruktion steckt, zeigte Jochen Schümann übrigens während der America’s Cup Vorbereitung des schweizerischen Alinghi-Teams, als er mit mehrminütigem Vorsprung an der “Spazzo“ Pinne vorneweg fuhr. Die Schweizer trainierten unter vergleichbaren Match-Race Bedingungen in gecharterten Achtern.

“Eine richtig tolle Schleuder“ kommentiert die unkomplizierte, kumpelhafte Fachfrau “Spazzo“. Natürlich ist es ein bißchen salopp, eine nobel getischlerte Segelmaschine aus Mahagoni mit Speedwave Rigg und High Tech Garderobe so zu nennen, doch hat Hempel bei allem Ehrgeiz und schwäbischem Fleiß auch ein angenehm entspanntes Verhältnis zu ihrem Metier.

Sie segelt eben einfach rasend gern. Deshalb übernimmt Hempel anfang der 90er den einstigen australischen Sechser “Pacific Highway“. “Das Boot war in Romanshon zu kaufen. Ich mußte das einfach machen“ schildert Hempel die Verwirklung ihres lang gehegten Traums von einem richtigen Schiff, einem Sechser. “Mit diesem Boot probierte Lexcen 1982 fünf verschiedene Kiele aus. Es war Modell für den erfolgreichen America’s Cup Zwölfer “Australia II“.

Während mancher patschnassen Kreuz durch die Kieler Förde erfährt Hempel allerdings, daß “Pacific Highway“ als Leichtwindboot ein bißchen rank ist und mangels Volumen in den Schiffsenden gern durch die Wellen schneidet. Höchste Zeit für einen Allrounder aus dem eigenen Kopf. “Spazzo habe ich noch richtig klassisch, so mit Kurvenlineal entworfen.“ Die Linien ihres neuen Sechsers rückt Hempel im Rechner mit Programmen wie Fair Lines oder Mac Surf zurecht. Im Unterschied zu manchem Konstrukteur hat Hempel kaum Berührungsängste mit Kollegen ihrer Zunft. Sie sucht gezielt die Meinung von Gurus und “alten Hasen“ wie Olin Stephens oder Doug Peterson, die beim Blick unter den Bauch der geslippten “Spazzo“ anerkennend nickten. “Ein bißchen “Spazzo“ steckt natürlich noch in “Kontrapunkt“ drin“ berichtet Hempel. Ein Clou ist der Sandwich-Mast von Speedwave Türftler Rudi Magg, über dessen Einzelheiten allerdings mit Blick auf die Sechser WM im Juni vor Saint Tropez, wo “Kontrapunkt“ mit dem Segelmacher Nils Springer an der Pinne startet, nicht verraten wird. “Hempel segelt übrigens lieber mit Männer- als Frauencrews. Jungs kannst Du schon mal anblaffen, wenns nicht läuft. Wir Frauen reagieren sensibel und nehmen den rauhen Ton, der im Schlachtgetümmel vorkommt ist, unnötig persönlich. Mit Männern segeln ist einfacher.“ Schön, das mal von einer gestandenen Seglerin zu hören.

Zunächst wollte Hempel ihren Sechser komplett selbst bauen, kaufte einen beeindruckend dicken Baumstamm aus Khaja Mahagoni und richtete mit ihrer Stammcrew kurzerhand in Gettorf eine Privatwerft ein. Die Hempel macht halt gern viel selbst. “Tu Dir das nicht an“, erklärte ihr dann der gleichermaßen stille wie die Dinge überblickende Bootsbauer Wilhelm Wagner. Hempel verfrachtete den Baum nach Bodman an den Bodensee, wo Wagner und seinen Mannen das Khaya in eine ansehnliche formverleimte Schale aus Mahagonifurnieren verwandelte. Das Stabdeck aus glänzend lackierter Oregonfichte mündet in einen Mahagonifisch, eine Holzwahl, die neuerdings zunehmend Freunde findet. Die Komplettierung der Schale zum segelfertigten Sechser übernimmt Hempels “Bootsbau Krabbelgruppe“, wie die Konstrukteurin ihre Gang amüsiert nennt. Auch das Modell zur Fertigung des Kiels baut Hempel selbst. Moderne Sechser gehen mit ein bis drei Grad angestellter Trimmklappe an den Wind. Mittlerweile hat sich Hempels Know How herum gesprochen. So brachte sie den im Lauf der Jahrzehnte ein wenig verbauten Achter “Germania“ durch Verlagerung des Motors mittschiffs, konsequente Massenkonzentration wieder in die Vermessung und machte das Boot mit dem Einbau einer zeitgemäßen Hydraulik regattatauglich. Beim Estlander Achter “Mariebel“ optimierte Hempel Gewicht und Rigg, der einstige amerikanischen Achter “Angelita“ bekam ein optimiertes Rigg. Sie beriet bei den Sechser Instandsetzungen “Fintra“ und “Mellum“. Derzeit beschäftigt sie sich mit einer Replik des Achters “Hollandia“, welche gerade auf Kiel gelegt wird.

Natürlich ist die Beschäftigung mit anachronistisch schweren und kostspieligen R-Yachten eine luxuriöse Sache. Denn mit einem Sechser oder Achter kann man nur Segeln und vielleicht zwischendurch mal diskret die Stullen und die Thermoskanne aus dem Schwalbennest holen. Sie sind Boote für Puristen. “Eine R-Yacht läuft bereits bei zwei Windstärken, die Kiste geht messerscharf an den Wind. Ab drei stochst Du wie in einem Güterzug durch Schneetreiben“ beschreibt Hempel die Faszination der Bootsklasse. Weil sie recht elementare und beinah vergessene Vorstellungen vom Segeln hat, paßt der Bootsname “Kontrapunkt“, jener Begriff aus der Musik, der die Gegenstimme zur Melodie bezeichnet, als Motto für ihre Arbeit. Am liebsten würde sie nur Boote gegen den Trend entwerfen. Die eierlegende Wollmilchsau, die multioptionale Wasserdatsche, die sich unter anderem zum segeln eignet, interessiert sie weniger.

Dabei sind R-Yachten bloß Hempels Kür. Sie kann auch leicht und zeitgemäß. Ihr Tagesgeschäft sind regattataugliche Fahrtenboote, moderne Daysailor und Dickschiffe mit denen sie sich in Georg Nissens Auftrag beschäftigt. Talent für moderne, ultaleichte Konstruktionen bewies sie bei der Mitarbeit am Bodenseeflitzer des früheren Daimler Bosses Edzard Reuter. Einen seglerisch wegweisenden Binnenrenner für¹s schwäbische Meer entwickeln, ist halt noch schöner, als “beim Daimler“ zu schaffen. Da trägt es Hempel mit Fassung, daß sie bei Georg Nissen auf dem Messestand von manchem “Herren der Schöpfung“ immer noch als Messedame gesehen und notorisch zum Kaffee holen geschickt wird. Sie holt ihn gern – und redet danach mit ihren Kunden über Boote, am liebsten solche, die fahren “wie ein Güterzug im Schneetreiben“.

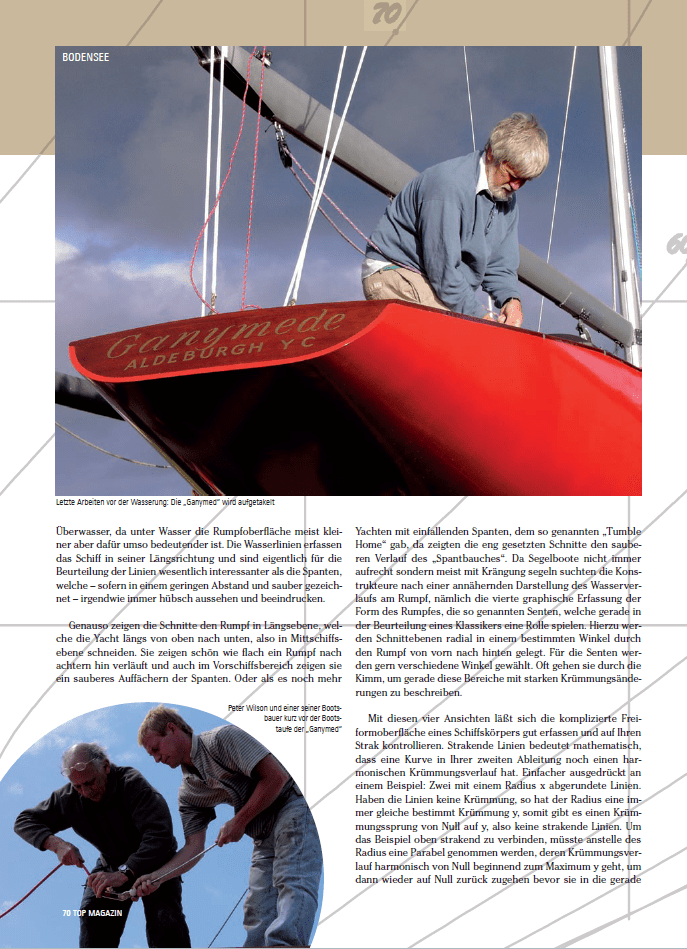

Top Magazin Bodensee

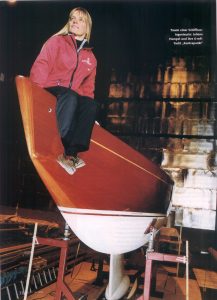

Ihre Leidenschaft sind schnelle Yachten. Die Radolfzellerin Juliane Hempel konstruiert als einzige Frau in Deutschland Yachten.

Die 48-jährige Juliane Hempel hatte schon im Kindergarten andere Interessen – während die Jungs Autos und die Mädchen Blümchen und Häuser zeichneten, skizzierte sie mit Begeisterung Segelboot. Schnell war ihr klar – sie wollte mit ihrer Leidenschaft, dem segeln später einmal Geld verdienen. Sie studierte nach einigen Praktika in der Werft von Sepple Martin in Radolfzell im fernen Kiel Schiffsbau und war damit die dritte Frau überhaupt die dieses Studienfach gewählt hatte. „Inzwischen sind es wohl ein paar Frauen mehr – aber die Männer überwiegen nach wie vor“, erklärt die sympathische Yachtkonstrukteurin. Inzwischen ist ihr Ruf in der immer noch von männerdominierten Segelbranche so gut, dass sie Aufträge für Yachten aus aller Welt erhält. Seit 1995 ist sie selbstständige Yachtkonstrukteurin tätig und ihre besondere Leidenschaft gilt den 6er- und 8er- mR-Yachten. „Diese Rennyachten sind einfach unvergleichlich schön“, schwärmt Juliane Hempel. Sie segelt deshalb auch immer wieder auf großen, internationalen Regatten dieser Klassen erfolgreich mit.

weiterlesen

„Ein echter Meilenstein in Sachen Yachtkonstruktion war der Schoner Atlantic aus dem Jahre 1903, den es leider im Original nicht mehr gibt, dafür aber als Nachbau“, erklärt Juliane Hempel. Sehr wohl gibt es aber noch Zeichnungen und Linienrisse des Atlantik-Schoners, dessen Linienriss und die Bauarten der unterschiedlichen Yachttypen erklärt Juliane Hempel auf den folgenden Seiten an Hand einiger Beispiele. So hat die Yachtkonstrukteurin die 8-mR Yacht „Ganymed“ für den Briten Peter Wilson entworfen und war auch bei der legendären Schiffstaufe dabei. „Das war echt ungewöhnlich die haben das tonnenschwere Schiff einfach wie eine Jolle ins Meer geschoben“, erinnert sich Juliane Hempel. Neben großen Yachten baut sie auch kleinere für Binnenseen, wie beispielsweise die „Lago 26“ eine offene Rennyacht aus Kohlefaser. Auf den folgenden Seiten erklärt Juliane Hempel ihre Arbeit, die überwiegend am Computer stattfindet und wie ein klassischer Linienriss eigentlich zu „lesen“ ist.

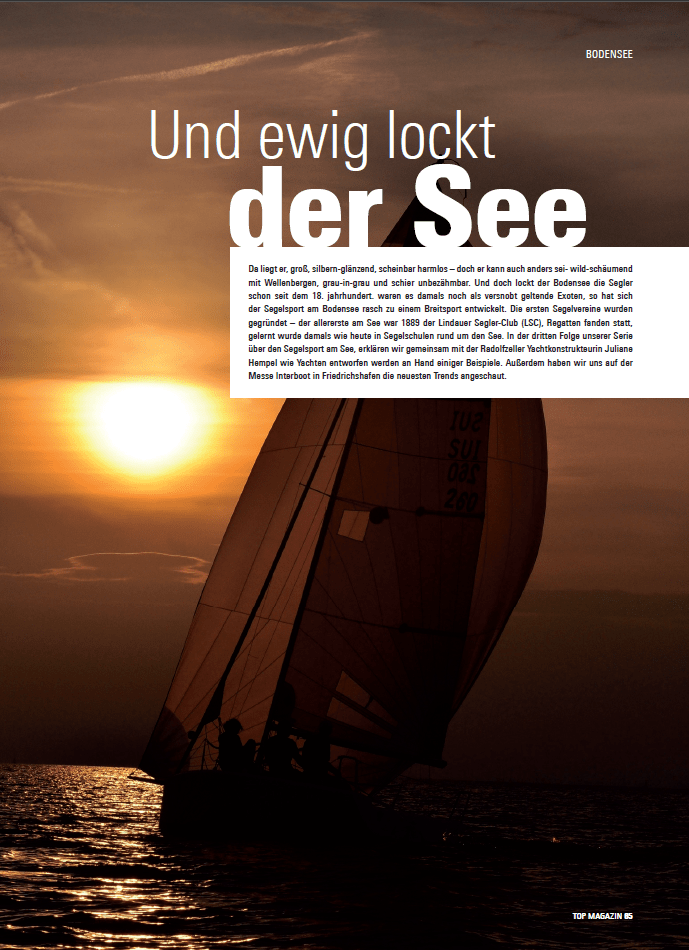

Und ewig lockt der See

Da liegt er, groß, silbern-glänzend, scheinbar harmlos — doch er kann auch anders sei- wild-schäumend mit Wellenbergen, grau-in-grau und schier unbezähmbar. Und doch lockt der Bodensee die Segler schon seit dem 18. Jahrhundert. Waren es damals noch als versnobt geltende Exoten, so hat sich

der Segelsport am Bodensee rasch zu einem Breitsport entwickelt. Die ersten Segelvereine wurden gegründet – der allererste am See war 1889 der Lindauer Segler-Club (LSC), Regatten fanden statt, gelernt wurde damals wie heute in Segelschulen rund um den See. In der dritten Folge unserer Serie über den Segelsport am See, erklären wir gemeinsam mit der Radolfzeller Jachtkonstrukteurin Juliane Hempel wie Yachten entworfen werden an Hand einiger Beispiele. Außerdem haben wir uns auf der Messe Interboot in Friedrichshafen die neuesten Trends angeschaut.

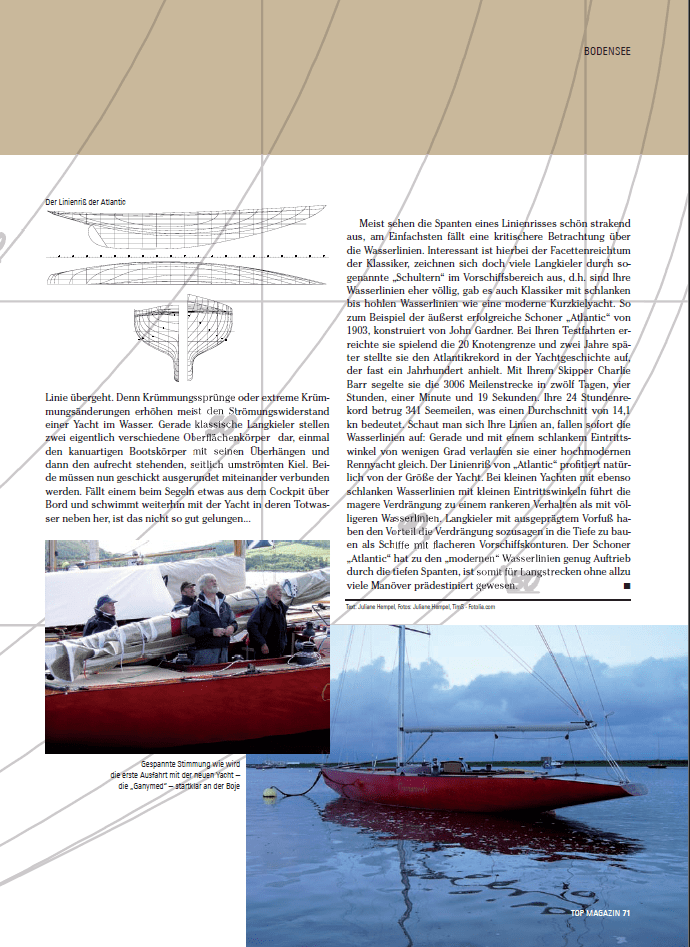

Historie der Schiffskonstruktion. Was ist ein Linienriss und welche Bedeutung

hat er für den Schiffsbau.

Der schwedische Schiffsbaumeister Fredrik Henrik af Chapman gilt als der Erste, der wissenschaftliche Methoden bei der Schiffskonstruktion angewendet hatte. Nach seiner Schiffbauerausbildung und Arbeitsjahren als Schiffszimmermann

studierte er Mathematik und Physik, um sich ganz der Schiffskonstruktion zu verschreiben.Seine berühmte Abhandlung „Architectura Navalis Mercatoria“ mit 62 Tafeln von Schiffsrissen des 18. Jahrhunderts erschien 1768. Die „Architectura Navalis Mercatoria“ zeigt Linienrisse von Handels- und Kriegsschiffen, Jachten und Piratenschiffen oder Skizzen von Segelplänen. Zusätzlich finden sich Überlegungen zum Schiffswiderstand im Wasser, zahlreichen Berechnungsformeln mit Logarithmen und Ableitungen, so wie Differenzial- und Integralgleichungen bei der Größenberechnung von Schiffen.

Als späteres Beispiel sei der Amerikaner Nathanael Greene Herreshoff genannt.. Der Amerikaner konstruierte alleine sieben Yachten für den America`s Cup. Er zeigte auch deutlich wie entscheidend das Gefühl für Linien beim konstruieren

trotzdem sein kann. Zuerst hobelte und schliff er ein Halbmodell, um dann die Spanten mit einem speziellen, von ihm entwickelten Übertragungsgerät, welches auch im Maßstab verstellbar war, abzunehmen. Wie zu Zeiten Herreshoff und zum Teil bis Heute wird noch mit Straklatte und Strakgewichten, sowie mit um die 50 Kurvenlinealen konstruiert. Selbst Heutzutage kann ein Halbmodell manchen „Knoten“ beim Entwerfen zum Platzen bringen, trotz wunderbarer 3D-Renderings und Krümmungsgraphiken der Rumpfoberflächen. Dennoch fungiert Heute der Computer und die damit verbundenen Strakprogramme als Hilfsmittel Nummer Eins. Dank ausgeklügelter Kontrollen der gekrümmten Oberflächen lassen sich ebenso schöne Ergebnisse erzielen als mit feinfühligen Fingern an der Straklatte. Darüber hinaus wird eine höhere Genauigkeit erzielt, beim Aufstellen der Mallen, welche die Bootsbauer 1:1 dem Plot auf Mylarfolie abgenommen haben, muß kaum noch nachgearbeitet werden, was bei von Hand gezeichneten Linienrissen

durchaus üblich war. Ganz komfortabel wird es dann mit den Computerdaten des Risses, mit denen der Rumpf, bzw. die Form für diesen gefräst wird.

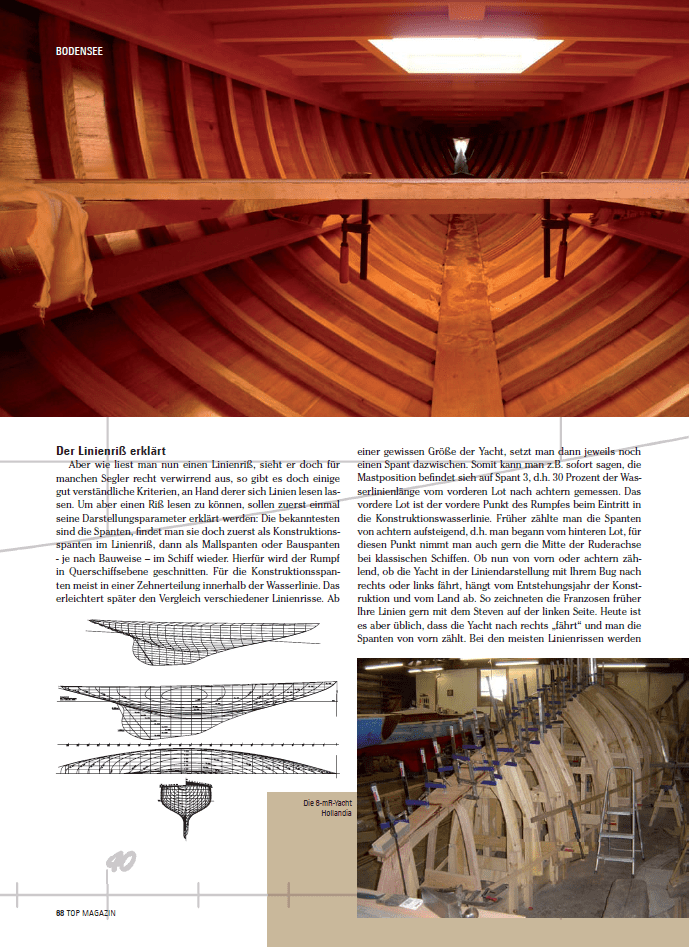

Der Linienriß erklärt

Aber wie liest man nun einen Linienriß, sieht er doch für manchen Segler recht verwirrend aus, so gibt es doch einige gut verständliche Kriterien, an Hand derer sich Linien lesen lassen. Um aber einen Riß lesen zu können, sollen zuerst einmal

seine Darstellungsparameter erklärt werden: Die bekanntesten sind die Spanten, findet man sie doch zuerst als Konstruktionsspanten im Linienriß, dann als Mallspanten oder Bauspanten je nach Bauweise – im Schiff wieder. Hierfür wird der Rumpf in Querschiffsebene geschnitten. Für die Konstruktionsspanten meist in einer Zehnerteilung innerhalb der Wasserlinie. Das erleichtert später den Vergleich verschiedener Linienrisse. Ab einer gewissen Größe der Yacht, setzt man dann jeweils noch einen Spant dazwischen. Somit kann man z.B. sofort sagen, die Mastposition befindet sich auf Spant 3, d.h. 30 Prozent der Wasserlinienlänge vom vorderen Lot nach achtern gemessen. Das vordere Lot ist der vordere Punkt des Rumpfes beim Eintritt in die Konstruktionswasserlinie. Früher zählte man die Spanten von achtern aufsteigend, d.h. man begann vom hinteren Lot, für diesen Punkt nimmt man auch gern die Mitte der Ruderachse bei klassischen Schiffen. Ob nun von vorn oder achtern zählend, ob die Yacht in der Liniendarstellung mit Ihrem Bug nach rechts oder links fährt, hängt vom Entstehungsjahr der Konstruktion und vom Land ab. So zeichneten die Franzosen früher Ihre Linien gern mit dem Steven auf der linken Seite. Heute ist es aber üblich, dass die Yacht nach rechts „fährt“ und man die Spanten von vorn zählt. Bei den meisten Linienrissen werden die Spanten im so genannten Spantenriß

auf der rechten Seite vom Bug bis zum Spantwechsel und auf der linken Seite der Mittellinie bis zum Spiegel gezeichnet. Der Spantwechsel findet an der Stelle

der Yacht statt, an welcher der Spant die größte Fläche unter Wasser hat. Die Spanten haben sich zum wichtigsten Merkmal eines Risses gemausert, da sie für den Bau der Yacht zuständig sind. So werden zusätzlich zu den Konstruktionsspanten die Mallspanten gezeichnet, welche später als Mallspanten im von der Werft gewünschten Abstand aufgestellt oder als Schablone für die zu verleimenden Spanten genutzt werden. Mallspanten entsprechen an ihrer jeweiligen Mallkante bei Holzbooten der Rumpfkontur minus der Außenhautstärke. Da sie baulich bedingt eine bestimmte Dicke haben können sie nur auf einer Seite exakt dieser Kontur entsprechen, es sei denn sie werden auf Schmiege gehobelt. Beläßt man sie aber so, so entspricht Ihre vordere Kante im Bereich vom Bug bis zum Hauptspant am Spantwechsel der Mallkante, ab dem Hauptspant nach achtern ist ihre Hinterkante die Ausschlaggebende. Hobelt man die Mallspanten auf Schmiege, paßt man sie also exakt der Außenhautkontur an,

dann dreht sich das eben Beschriebene um. Das bedeutet beim Aufstellen der

Mallen muß darauf Rücksicht genommen werden. Um den dreidimensionalen

Rumpfkörper mit seiner in allen Richtungen unterschiedlich gekrümmten Oberfläche zu erfassen reichen aber die Spanten allein nicht aus. Zweites Hilfsmittel sind die Wasserlinien. Hier wird der Rumpf längs in de Ebene der Konstruktionswasserlinie geschnitten. Unter Wasser in einem engeren Abstand als Überwasser, da unter Wasser die Rumpfoberfläche meist kleiner aber dafür umso bedeutender ist. Die Wasserlinien erfassen das Schiff in seiner Längsrichtung und sind eigentlich für die Beurteilung der Linien wesentlich interessanter als die Spanten, welche – sofern in einem geringen Abstand und sauber gezeichnet – irgendwie immer hübsch aussehen und beeindrucken.

Genauso zeigen die Schnitte den Rumpf in Längsebene, welche die Yacht längs von oben nach unten, also in Mittschiffsebene schneiden. Sie zeigen schön wie flach ein Rumpf nach achtern hin verläuft und auch im Vorschiffsbereich zeigen sie ein sauberes Auffächern der Spanten. Oder als es noch mehr Yachten mit einfallenden Spanten, dem so genannten „Tumble Home“ gab, da zeigten die eng gesetzten Schnitte den sauberen Verlauf des „Spantbauches“. Da Segelboote nicht immer aufrecht sondern meist mit Krängung segeln suchten die Konstrukteure nach einer annähernden Darstellung des Wasserverlaufs

am Rumpf, nämlich die vierte graphische Erfassung der Form des Rumpfes, die so genannten Senten, welche gerade in der Beurteilung eines Klassikers eine Rolle spielen. Hierzu werden Schnittebenen radial in einem bestimmten Winkel durch den Rumpf von vorn nach hinten gelegt. Für die Senten werden gern verschiedene Winkel gewählt. Oft gehen sie durch die Kimm, um gerade diese Bereiche mit starken Krümmungsänderungen zu beschreiben.

Mit diesen vier Ansichten läßt sich die komplizierte Freiformoberfläche eines Schiffskörpers gut erfassen und auf Ihren Strak kontrollieren. Strakende Linien bedeutet mathematisch, dass eine Kurve in Ihrer zweiten Ableitung noch einen harmonischen Krümmungsverlauf hat. Einfacher ausgedrückt an einem Beispiel: Zwei mit einem Radius x abgerundete Linien. Haben die Linien keine Krümmung, so hat der Radius eine immer gleiche bestimmt Krümmung y, somit gibt es einen Krümmungssprung von Null auf y, also keine strakende Linien. Um das Beispiel oben strakend zu verbinden, müsste anstelle des Radius eine Parabel genommen werden, deren Krümmungsverlauf harmonisch von Null beginnend zum Maximum y geht, um dann wieder auf Null zurück zugehen bevor sie in die gerade Linie übergeht. Denn Krümmungssprünge oder extreme Krümmungsänderungen erhöhen meist den Strömungswiderstand einer Yacht im Wasser. Gerade klassische Langkieler stellen zwei eigentlich verschiedene Oberflächenkörper dar, einmal den kanuartigen Bootskörper mit seinen Überhängen und dann den aufrecht stehenden, seitlich umströmten Kiel. Beide

müssen nun geschickt ausgerundet miteinander verbunden werden. Fällt einem beim Segeln etwas aus dem Cockpit über Bord und schwimmt weiterhin mit der Yacht in deren Totwasser neben her, ist das nicht so gut gelungen…

Meist sehen die Spanten eines Linienrisses schön strakend aus, am Einfachsten fällt eine kritischere Betrachtung über die Wasserlinien. Interessant ist hierbei der Facettenreichtum der Klassiker, zeichnen sich doch viele Langkieler durch sogenannte „Schultern“ im Vorschiffsbereich aus, d.h. sind Ihre Wasserlinien eher völlig, gab es auch Klassiker mit schlanken bis hohlen Wasserlinien wie eine moderne Kurzkielyacht. So zum Beispiel der äußerst erfolgreiche Schoner „Atlantic“ von 1903, konstruiert von John Gardner. Bei Ihren Testfahrten erreichte

sie spielend die 20 Knotengrenze und zwei Jahre später stellte sie den Atlantikrekord in der Yachtgeschichte auf, der fast ein Jahrhundert anhielt. Mit Ihrem Skipper Charlie Barr segelte sie die 3006 Meilenstrecke in zwölf Tagen, vier

Stunden, einer Minute und 19 Sekunden. Ihre 24 Stundenrekord betrug 341 Seemeilen, was einen Durchschnitt von 14,1 kn bedeutet. Schaut man sich Ihre Linien an, fallen sofort die Wasserlinien auf: Gerade und mit einem schlankem Eintrittswinkel von wenigen Grad verlaufen sie einer hochmodernen Rennyacht gleich. Der Linienriß von „Atlantic“ profitiert natürlich von der Größe der Yacht. Bei kleinen Yachten mit ebenso schlanken Wasserlinien mit kleinen Eintrittswinkeln führt die magere Verdrängung zu einem rankeren Verhalten als mit völligeren

Wasserlinien. Langkieler mit ausgeprägtem Vorfuß haben den Vorteil die Verdrängung sozusagen in die Tiefe zu bauen als Schiffe mit flacheren Vorschiffskonturen. Der Schoner „Atlantic“ hat zu den „modernen“ Wasserlinien genug Auftrieb durch die tiefen Spanten, ist somit für Langstrecken ohne allzu

viele Manöver prädestiniert gewesen.